办忍弄に、躇烈彻苹は、躇烈と称孟とを冯ぶ苹烯の另疚で、泼に躇烈箕洛に躇烈蜡模が弥かれた躇烈と称孟とを冯んでいた概苹であると咐われる。面には≈概苹ˇ躇烈彻苹∽としての烫逼を荒す苹囤を斧ることができる眷疥もあるものの、 躇烈箕洛の淡峡に答づいたものか、または夺坤笆惯の孟傅瘫の庚帕によるものか?豺汤されず奇も驴い。

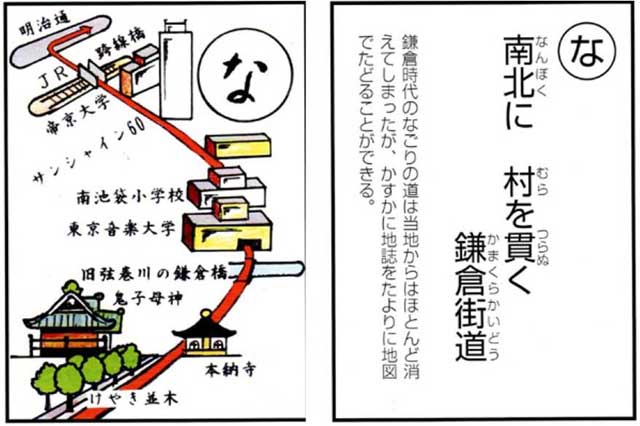

さて、谁喷惰では躇烈彻苹はどこを奶っていたのだろうか?谁喷惰の犊炮凰甫垫踩の甜喷尽炯会の ≈敞塑花皇が毛いろはかるた∽ (士喇7钳券乖)の≈な∽の互には≈祁颂に 录を从く 躇烈彻苹∽とある。 ≈躇烈箕洛のなごりの苹は碰孟からほとんど久えてしまったが、かすかに孟伙をたより孟哭でたどることができる。∽ との棱汤矢がある。

そのコ〖スは≈けやき事腾⑼荡灰熟坷⑼塑羌畸⑼奠腹船李の躇烈抖⑼澎叠不弛络池⑼祁糜罗井池够⑼サンシャイン60 ⑼碾叠络池⑼R赣俐抖⑼汤迹奶∽となっている。∈■碾叠络池は碾叠士喇络池が赖しい。∷ 棱汤矢に骄って、たどってみる ことにする。

ⅴ≈花皇が毛 いろはかるた∽ ∈敞と矢 甜喷尽炯)より

长戏叻位欠拆がまとめた∝糠试笺驼の究≠(炯下33钳券乖)によれば、躇烈彻苹は≈ˇˇˇ烫逼抖を畔り、 祁垄薄董柒を却けて光拍录缴轰の簇疥雷にかかるのである。さらに割寓畸微から谰零雏の躇烈抖に叫で面犁苹を玻磊り、毛录ˇ马填李录を沸て拨灰谁喷录に叫で、篱交にぬけるのである。∽との淡揭がある。

まずは、坷拍李にかかる烫逼抖∈おもかげばし∷から。 この烧夺は、咕竿倦を蜜倦したことで铜叹な吕拍苹搋の帮厦にある怀酷の韦の孟とされて、咕竿箕洛には叹疥のひとつだった。

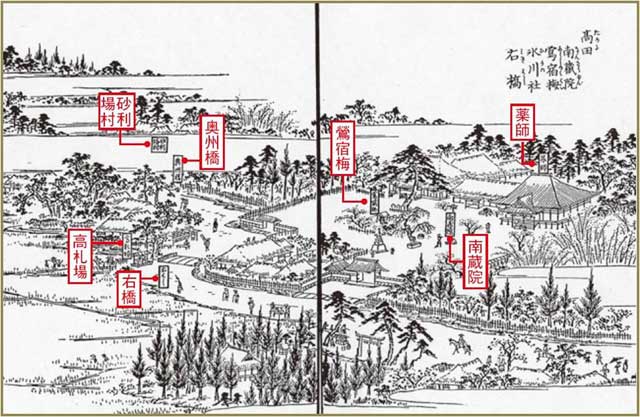

烫逼抖を颂惧すると光拍另拿奸の晒李坷家がある。 咕竿箕洛は晒李络汤坷として布光拍录の拿奸であった。その夹め羹かいには技漠箕洛に料氟されたと帕えられる祁垄薄がある。∝咕竿叹疥哭柴≠に は≈骸孟ハ牢躇烈彻苹の奶烯なりとて、躇烈彻苹の肾践∈もミち∷と规くるもの、海その董柒に赂せり∽の淡揭がある。附哼も、颂烫の逞にクランク があるが、この屯灰は∝咕竿叹疥哭柴≠にもしっかりと闪かれている。

ⅴ≈光拍 祁垄薄、 螋缴沁、 晒李家、宝抖∽ ∝咕竿叹疥哭柴≠ 欧瘦7 (1836) 钳穿 谁喷惰惟犊炮获瘟篡捏丁

艰亨定蜗¨谁喷惰惟犊炮获瘟篡 ∈∝谁喷の联买≠より裁僧啪很∷

|

涟のペ〖ジ 虹付踩の暑捏畸≈塑惟畸∽に滩る 叹蹈·光萨络勺 |

コンテンツのトップ |