現在の「面影橋」近くを歩く と「山吹の里」の碑がある。太田道灌の和歌でも知られた地名である。明治末期までこのあたり一帯 に山吹が群生したところといわ れる。

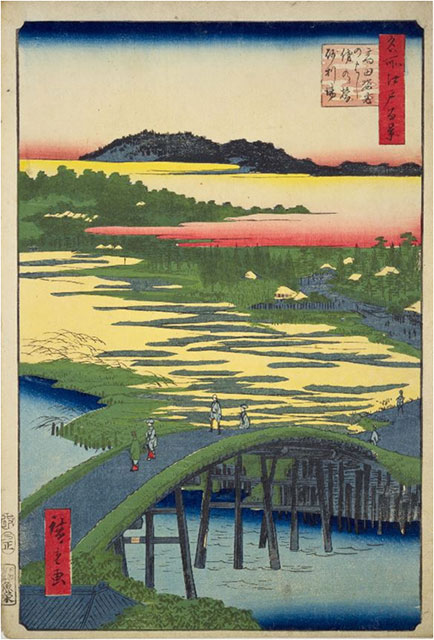

歌川 広重の『高田姿見のはし 俤の橋砂利場(名所江戸百景)』で は、手前の神田川をまたぐ橋が「姿見の橋」、奥の小川に架かる橋が「俤(おもかげ)の橋」 と呼ばれるなど、姿見橋と面影橋の名前が現在とは逆にとらえられている。「面影橋」にあたる橋が、広重が見た幕末ごろには 弓なりの立派な太鼓橋であり、特に川の向こうにひろがる田園 風景とその奥の丘陵もまた美しかったと思われる。 昭和 63 年の発掘調査で、対岸の新宿区一帯から中世遺跡が みつかり、鎌倉街道への通り道と して、集落のあったことが推測される場所でもある

▲歌川広重:名所江戸百景

「高田姿見のはし 俤の橋 砂利場」、大判錦絵

「山吹の里」伝説とは?

太田道灌が江戸城に在ったとき、一日鷹狩りに 行った折しも、突然のにわか雨に遭い農家で蓑を 借りようと立ち寄った。その時、娘が出てきて一言 も語らず盆に山吹の一枝を差し出した。蓑を借り ようとしたのに花を出され内心腹立たしく思った道 灌は城中に帰り、この話を家臣にしたところ、それは後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)の「七重 八重花は咲けども 山吹の実の一つだになきぞ悲 しき」の中務卿兼明親王の歌に掛けて、自分の 家が貧しく蓑(実の)ひとつ持ち合わせがないことを奥ゆかしく答えたのだと教わる。道灌は古歌を知 らなかった事を恥じて、それ以後歌道に励んだとい われる。

<注>山吹の里伝説は高田以外に、埼玉県越生町、荒川区町屋、 横浜市六浦の説がある

「面影」をしのぶ橋 そして「姿」を見る橋は?~深まる謎を探る

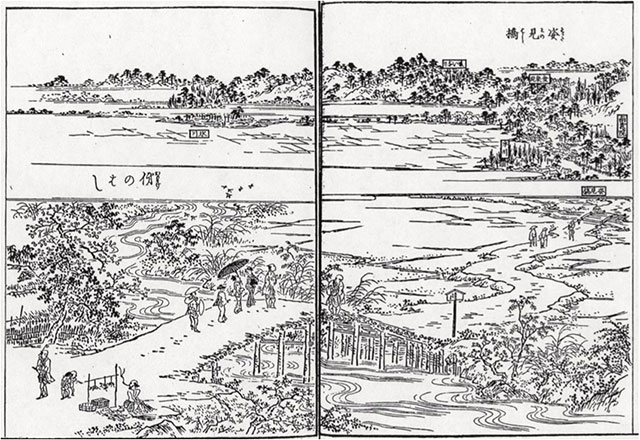

歌川広重の『高田姿見のはし俤の橋砂利場』(名所江戸百景)で は、手前の神田川をまたぐ橋が 「姿見の橋」、奥の小川に架かる 橋が「俤(おもかげ)の橋」と呼 ばれると紹介をした。「江戸名所図会」(天保 5年~7年)では、「俤のはし」と「姿見橋」として描かれている。 神田川に流れ込む小さな流れに架かる橋が「姿見橋」とされてい るのである。

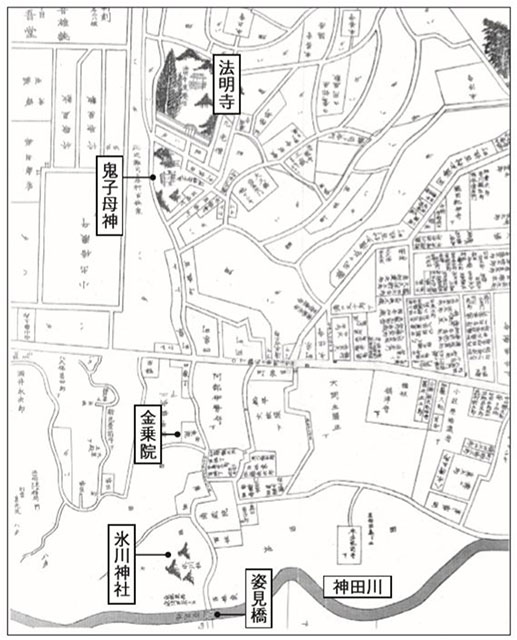

神田川にかかる橋を「面影橋」としたのは、徳川幕府が編 纂した『新編武蔵風土記』の記述に準拠し、その後につくられ た、『江戸名所図会』をはじめさまざまな江戸関連の地誌の殆どがこれを踏襲していると言われる。幕府が書いているのは間違いなかろうというわけだろう。 神田川にかかる橋を「面影橋」、 北側の小川にかかる橋を「姿見 橋」としている。

一方、近吾堂板『音羽目白雑 司谷絵図』(嘉永四辛亥冬新 刻)には、「姿見橋」と記されて いる。広重や詳細な地図の専門 家は、幕府が編纂した資料より も、現地における実際の取材や 実測の成果を優先し、「姿見橋」 という橋名を記述したのではか なかろうか。 「面影・俤」とは実際には存在 していないのに見えるように思 えるもの。川幅が広いその大き な橋からは俤はしのばず、小川 にかかった小さな橋から水面に心の中に浮かぶ姿や想いをしのんだりするのではないだろうか。 こうして、諸説諸々ある中、「面 影」を映す橋、また「姿」を鏡代 わりに「見る」ことができる橋は どこだろうか?

姿見橋の由来

橋の名は夫の友人に横恋慕され夫を殺された悲運の美女が、仇討を遂げ、神田 川の流れにその身を映して 身投げしたという伝説に因 んでいる。

▲近吾堂板 『音羽目白雑司谷絵図』 (嘉永四辛亥冬新刻)

▲『江戸名所図会』 天保5年(1834)~7年

取材協力:豊島区立郷土資料館 (『豊島の選択』より加筆転載)

|

前のページ 「藪そば」のルーツは雑司ヶ谷 !? |

コンテンツのトップ |

次のページ 想像に及ばない ~『鬼子母神』参道門前茶屋の繁盛ぶり ! |