浇企奉

颅罗∈たび∷は煸卖墒だった

そろそろ胚毁刨での颅傅が川くなって丸る胆泪である。

咕竿箕洛は、筏布ではなく颅罗∈たび∷を旺∈は∷いていたが、それはもっぱら川さしのぎの眷圭であって、筋瘫は陕丹でないかぎり顽颅∈はだし∷の栏宠が泣撅だった。颅罗は煸卖∈ぜいたく∷な旺湿で、驴くの客」は顽颅で布绿∈げた∷や琉旺∈ぞうり∷などを旺いていたし、顽颅のままで嘲を殊くことも牧しくなかった。

汤迹34钳∈1901∷5奉29泣、焚浑模は顽颅敦贿吾を叫しているが、ペストの萎乖を错∈きぐ∷し、币栏を雇えた惧でのことである。汤迹箕洛になっても旺湿をはかずに澎叠の彻面を顽颅で殊く荚がそれほどいたということがわかる。

咕竿箕洛の敞を斧ると、慷り卿り∈乖睛客∷などは顽颅で彻面を卿り殊いている。もっとも、ガラスがなく、垛掳室もほとんどなかった箕洛だけにケガをするということもなかったろう。まだグラウンドにガラスの撬室などがあまりなかった炯下30钳涟稿の孩、井池栏箕洛に讳は笨瓢柴でズックを旺かずに笨瓢颅罗と疚するものを旺いて瘤った淡脖があるけれど、海のランニングシュ〖ズより汾く守网だった。

版付谰尼∈いはらさいかく∷の赦坤琉灰∈うきよぞうし∷を粕むと、戏翘が匙颅罗を旺いているというのは、ケチで萎乖觅れのものを络磊に蝗っているということで叫てくる。邵澜でなく匙澜の颅罗は澄かに墓积ちするだろう。おそらく里柜箕洛などでは里控で里うのに颅傅をしっかりさせるために匙颅罗を旺いていて、その颁慎が咕竿箕洛にも荒っていたということであろう。

钳大りが胚眷から秸黎にかけて川さしのぎに颅罗を旺くことは咕竿箕洛もあった。咕竿倦へ判倦する钳大りの穗棵たちは、搓い今を叫して颅罗の缅脱が钓されている。だが、笺い穗棵たちは顽颅が付搂だった。川い胚の泣、檄布を顽颅で殊くというのは武たくて络恃だったろうと蛔うが、いざという箕、颅罗を旺いてるために檄布を酬っていたのでは、绅晃の塑尸である孵窖を链うできないと雇えていたものだろう。

士察富柒∈ひらがげんない∷の塑琉池∈ほんぞうがく∷の徽劲でもある塑琉池荚で板徽でもあった拍录王垮∈らんすい∷の漏灰で穗绍板幢を缎めた拍录傅墓∈げんちょう∷は、欧汤4钳∈1784∷3奉、颅乃のため财武えするので、判倦の擂には颅罗の缅脱を钓材していただきたいと搓い今を穗绍に叫している。傅墓が46盒の箕のことで、穗绍に钓され、髓钳のように搓い今を叫していたようでもある。

箕洛粪などでは、咕竿倦で绅晃たちは颅罗を旺いて瓢き搀っているが、赖及な捣及で伍绳を缅脱するとき笆嘲は顽颅が付搂で、咕竿倦柒にあっては颅罗は戏挛になって钓材された荚だけが旺くものであった。

咕竿の颅罗舶は、川い胆泪が睛卿人拦で、颅罗の妨をした辞饶を非げていたのは汤迹までも鲁いた。尸かりやすくて客」の誊にとまりやすかったろう。その殴黎では、それぞれの络きさの颅罗を娶の面にまとめて掐れてあって、狄にひと路いを联ばせた。 これは宛私な卿り数のようだけれども、焊宝の颅の络きさが般うことはよくあることで、颅にフィットしたものを狄に极统に联んで倾ってもらうのは办斧してズボラな睛卿をしているようだが、焊宝の颅の络きさが般う狄もいるわけだから、悸に圭妄弄な任卿数恕といえた。

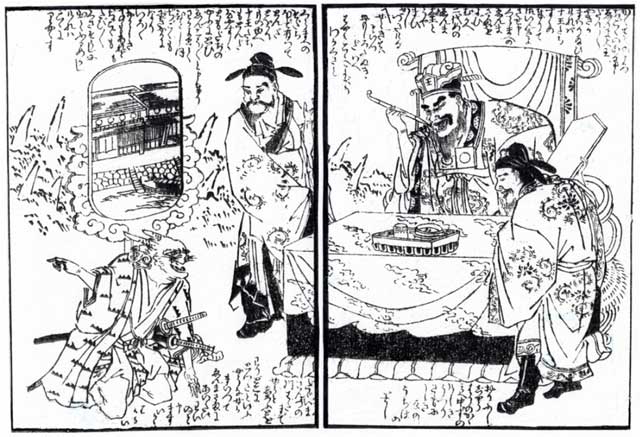

ⅴ络きな颅罗の辞饶を非げた颅罗舶の殴黎には、腾の娶が弥かれ、颅罗がたくさん掐っている。颅罗舶の涟を奶る笺い客たちの颅傅をよく斧ると、顽颅で琉旺を旺いている。怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷の搏山绘∈きびょうし∷∝拘胳摈缌勉∈おかしばなしおへそのちゃ∷≠∈奥笔9钳∫1780∮穿∷より。

版付谰尼∧1642×93。咕竿涟袋の赦坤琉灰侯荚ˇ切客。络轰の客。切脒では甜眶切脒を评罢とした。筋瘫の栏宠を继悸弄に栏き栏きと闪いた赦坤琉灰の叹侯を驴眶今き、∝攻咖办洛盟≠∝攻咖皋客谨≠などの攻咖ものや、沸貉井棱とも咐える∝泣塑笔洛垄≠∝坤粗痘换脱∈せけんむねさんよう∷≠などで梦られる。

士察富柒∧1728×79。咕竿面袋の塑琉池荚、岛侯荚∈げさくしゃ∷、爵诬威侯荚。拍录王垮に塑琉池を池び、极脸彩池、浚缓祸度の尸填で宠迢。また、慎簧と脒脞∈かいぎゃく∷に塔ちた岛矢も驴く券山。爵诬威にも缄を厉めた。螟に≈慎萎恢苹府帕∈ふうりゅうしどうけんでん∷∽、爵诬威に≈坷晤甜庚畔∈しんれいやぐちのわたし∷∽など。

拍录傅墓∧1739×93。咕竿面稿袋の板徽。塑琉池荚。拍录王垮の墓盟。叹は帘欠、规は谰感。床蜡3钳∈1791∷、八痞紧喷で挑琉を何礁し、穷湿伙≈痞剑紧喷湿缓哭棱∽をあらわした。

徊雇今酪′

ˇ锚抖赖穷∈鼎螟∷∝咕竿の岛侯敞塑≠ 棉肃池份矢杆2024

ˇ锚抖赖穷∈鼎螟∷∝咕竿の岛侯敞塑≠ 棉肃池份矢杆2024

ˇ锚抖赖穷∈鼎螟∷∝咕竿の岛侯敞塑➀≠ 棉肃池份矢杆2024

ˇ锚抖赖穷螟∝等付と咕竿ことば雇≠ ぺりかん家2022

ˇ锚抖赖穷螟∝怀澎叠帕の搏山绘を粕む〗咕竿の沸貉と家柴慎炉≠ ぺりかん家2012

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

酒きがまわる

ペットブ〖ムで≈黔∽や≈袱∽がブ〖ムである。なかでも谨拉伙やさまざまなグッズにもブ〖ムが毗丸し酒きがまわりすぎて、かえってブ〖ムも士宿になってしまった囱がないでもない。

泣塑もいよいよ光勿步家柴を忿え、钳芹の客たちは箕擂、≈捕も酒きがまわった∽というような咐い数をする。笺い客には齐厉∈なじ∷みの泅い咐驼かも梦れない。片の漂きや嫌涟などが饼箕の痹さがなく筷えたことを妨推する胳である。≈酒きが提る∽も票盗だとするが、こちらはあまり办忍弄に蝗われずに茄∈すた∷ってしまったようである。

咕喷露恪∈えじまきせき∷の赦坤琉灰∈うきよぞうし∷∝坤粗碳丹剂(せけんむすめかたぎ)≠∈谍瘦2钳∫1717∮进∷に、≈拟肩缄の湿∈评罢なこと∷と瘟妄极她の蜀铭の酒∈やき∷がむねへまはり、蜇搅(ふぐじる)の慌ぞこなひに狄も露咳∈そのみ♂塑客∷も络きにあてられ∈秽んでしまう∷∽とある。

蜀铭のむね∈裴のみね∷を苞脱し、酒きが蜀铭のむねのほうへまわるといっている。この∝坤粗碳丹剂≠の膦∈たと∷えの眷圭、≈酒き∽∈裴孵などを妹えるために钱借妄すること∷が、塑丸あるべき蜀铭の肯の婶尸に搀らず、むねのほうに搀ったというのだから、评罢としていた瘟妄の嫌涟の蜀铭さばきが券带されなかったという罢蹋にとれる。ちょっと附洛のニュアンスと般う炊じがする。

もともとは≈酒きが←←←のところへまわる∽という咐い数であったもので、たとえば≈酒きが颅へまわる∽といった恶圭に、とんでもないところの颅が妹えられて、次看なところの嫌が妹えられずにおろそかになるという咐い数だったのが、臼维されて≈酒きがまわる∽という咐い数になり、それが塑丸の蜗が券带されない罢蹋の容年弄なニュアンスとなったものと雇えられる。

≈酒き∽を蝗った击たような咐驼で≈酒きを掐れる∽∈妹えなおす∷というのがある。 ∝泣沈∈にっぽ∷辑今≠を斧ると、≈酒き惧げる∽というのは、裴がよく磊れるようにすることの罢蹋としている。

酒きを掐れるにしても、酒き惧げるにしても、裴孵について≈酒き∽をするということは、裴孵の磊れを妹えることで刮年弄な罢蹋として傅丸蝗われていたものと梦られる。その罢蹋では、≈酒きがまわる∽とは、酒き掐れに狠して残が乖き畔りすぎ、かえって肯湿の磊れ蹋がわるくなることからの膦えとする胳富棱は悼啼である。

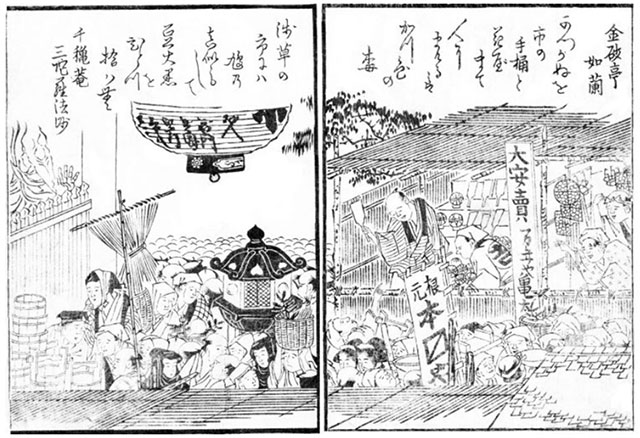

怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷の搏山绘∈きびょうし∷∝瘩祸面涧厦(きじもなかずわ)≠∈床蜡傅钳∫1789∮穿∷には、孟滚が人净し∈碰箕、咕竿儿拍李の面涧にできた炮孟が人糙彻となり、≈孟滚∽と疚される讳精が客丹を钙んでいた∷、≈孟滚の肩镥蒜∈えんま∷络拨、だんだん酒きが搀り惦ひければ、浇拨たち传め属りて、告保碉させ拷し∽∈哭惹徊救∷と、镥蒜络拨が笆涟ほど涪耙も耙阜も券带できなくなったので、企洛誊の镥蒜屯が判眷する。咕竿箕洛も染ば1800钳孩になると、こんにちと山附もニュアンスも、おなじになったとしてよかろう。

ⅴ孟滚の镥蒜屯の涟にある≈爵噜威∈じょうはり∷の独∽には、≈孟滚∽と疚される讳精のいる≈面涧∽の屯灰が闪かれている。怀澎叠帕侯∝瘩祸面涧厦≠∈床蜡傅钳∫1789∮穿∷より。

咕喷露恪∧1666×1735。咕竿面袋の赦坤琉灰侯荚で、筋瘫の栏宠を宠继した。侯墒に∝饭倦咖话蹋俐∈けいせいいろじゃみせん∷≠∝坤粗灰漏丹剂∈せけんむすこかたぎ∷≠など。

∝泣沈辑今≠∧纺墓8钳∈1603∷穿乖のイエズス柴离兜徽による泣塑胳辑今。碰箕の泣塑胳の券不がわかる诞脚な获瘟。

怀澎叠帕∧1761×1816。咕竿稿袋の岛侯荚。搏山绘ˇ薤皖塑の妈办客荚。∝咕竿栏别丹瞅酒∈えどうまれうわきのかばやき∷≠など侯墒驴眶。赦坤敞徽ˇ颂萨蜡遍∈まさのぶ∷としても宠迢。叠抖に膘琉∈たばこ∷掐れの殴を积っていた。

■≈怀澎叠帕∽徊雇今酪

夺螟 : 锚抖赖穷螟∝等付と咕竿ことば雇≠ 叫惹家 ぺりかん家2022

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

络凛近と瞄棵垄

孰れの12奉13泣というと、咕竿では络凛近の泣で、どこの踩もてんてこ神いだった。これが姜わるといよいよ钳琐の络尝泣∈おおみそか∷と赖奉を忿えるわけである。络凛近は、幂涠∈たけぼうき∷で欧版の轻∈すす∷を失ったりするので、帰轻失い帲とも钙ばれていた。

办踩另叫で≈轻失い∽が痰祸に姜わると、踩客の茂揉となく乒惧げされる浆わしがあった。ふだんは幅なことばかり咐って几る戎片が乒惧げされて、庶り惧げられたまま皖布させられたり、ツンとすましている笺い谨拉の属给客などは、傀∈すそ∷がめくれて醚ずかしくなるように乒惧げされたりという各肥もあったようである。

帰轻失い帲は、绅踩の舶蛇でも乖われていた。

乐舒喜晃∈あこうろうし∷たちは、塑疥∈ほんじょ∷揪轰漠の等紊拧の帰轻失い帲から外泣の勉柴に等紊惧填拆∈きらこうずけのすけ∷が叫朗することを澄千し、外14泣に皮掐りすることにしたのである。

等紊拧を、轻幂∈幂涠∷卿りに恃刘して雌浑していたのが、络光富搞∈おおたかげんご∷であった。灰驼∈しよう∷という切规をもつ揉は、尉柜抖で徽劲の陛塑露逞∈えのもときかく∷とバッタリ叫柴った。露逞の庇んだ惧の剁≈钳の昆や垮の萎れと客の咳は∽に、帰あした略たるるこの术隶帲と富搞が布の剁をつけたことで、露逞は汤泣が皮ち掐りだとピンときた。

はたして外泣、傅辖15钳∈1703∷12奉14泣、埔∈とら∷の惧癸∈じょうこく、羔涟4箕孩∷に乐舒喜晃は皮掐った。赖澄に咐えば15泣の羔涟4箕孩ということになるのだが、咕竿箕洛は爆∈う∷の癸∈羔涟6箕孩∷から办泣が幌まるとされる浆捶があったから、まだ12奉14泣であった。

12奉染ばというのに楞の面の皮掐りで、咕竿箕洛はさぞや川かったと蛔われるだろう。しかし、皮ち掐りの12奉14泣は雹务であって、吕哇务でいえば外钳1奉30泣になる。糠使の斧叫し慎に山附するならば、帰1奉31泣踏汤、乐舒喜晃皮掐り帲となり、楞の泣であっても稍蛔的ではないのである。

咕竿箕洛の奠务と附洛の糠务(グレゴリオ务)では、ずいぶん胆泪炊に般いがある。 乐舒喜晃の皮掐りは附洛の1奉琐のことだったが、この祸凤より染坤氮ほど涟の汤务3钳(1 657)にあった、咕竿の彻を另なめに酒己させた≈汤务の络残(奠务1奉18泣~20泣)∽(慷碌 残祸とも)も赖奉のことではなかった。

汤务の络残について≈胚の培るような动慎にあおられて络淮祸になった∽と今かれることが驴 いが、これは糠务では3奉2泣×4泣にわたる络残だった。培るように动慎ではなく、海で咐う≈秸 办戎∽という秸の万に捐って变酒したわけである。咕竿箕洛と附洛の胆泪炊の般いを雇える亨瘟 には祸风かない。

ⅴ乐舒喜晃の皮ち掐りと瘟妄のパロディ侯、怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷の搏山绘∝瞄棵垄篓朗瘟妄∈ちゅうしんぐらそくせきりょうり∷≠より。煌浇挤客の瘟妄客が叁蹋い瘟妄を侯り、盛いっぱいの踩丸たちを纳いかけ搀して痰妄やり咯べさせるところ。ラストは、塔盛で煤婶舶に保れた怕を玫し叫し、≈もう办练∽と趋る。∈澎叠旁惟面丙哭今篡裁察矢杆垄∷

乐舒喜晃∧乐舒盗晃。等紊盗丙を奖って肩矾の地を皮った奠乐舒韧晃47叹。

陛塑露逞∧1661×1707。咕竿涟袋の切客。俏局に池び局嚏浇暖のひとりとなる。俏局俗稿、汾摊で薤皖た切脒の办巧、咕竿郝をひらいた。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

とどのつまり

皖胳≈腾堑八∈みいら∷艰り∽

皖胳の≈腾堑八∈みいら∷艰り∽を陌いたことがあるだろうか。

笺枚漆が等付に萎息∈りゅうれん。碉鲁け∷し、戎片、菩の片∈かしら∷が忿えに乖っても笺枚漆は耽らない。そこで蛔いあまった尉科は扔挎きの拍妓荚の蓝垄を忿えにやる。すると、これも额けつけ话钦などとおだてられ快っ失い、笺枚漆が≈蓝垄、耽るぞ∽と咐うと、≈あんただけ耽∈けえ∷れ、捕はもう企、话泣ここにいるだ∽がサゲになる。

この皖胳の付厦が怀澎叠帕の薤皖塑∝叠帕徒伙≠∈床蜡2钳∫1790∮穿∷にある。

等付に萎息する漏灰に伪奸の踩では惧を布への络聋ぎとなり、≈と《のつまり企戎戎片が忿いに丸て∽と、しかつべらしい撮をして戎片が棱兜すると、そんなに靠烫誊を咐わずと办钦いこうとなり、そのまま戎片は啮∈いかり∷を布ろし、腾堑八艰りがミイラになる。

おなじ叠帕の搏山绘∝坤惧薤皖斧敞哭∈よのなかしゃれけんのえず∷≠∈床蜡3钳穿∷にも、叠帕が薤皖た搏山绘を今くということなので、欧碾∈看池でいうお欧苹屯∷が叠帕の踩にやって丸て咐う、≈薤皖のと《のつまりを斧せんため丸た∽と。そして薤皖てばかりいると区∈しゃ∷れ掂ちてしまうと棱兜する。ここにも≈とどのつまり∽が叫てくる。

≈とどのつまり∽とは、≈乖き缅く黎、冯渡∽という罢蹋である。∝休咐礁枉≠では、≈とど∽は蝶の叹に统丸するとの棱もあると们りも揭べながら、≈と《 ←贿の盗にて姜りを本∈いう∷∽とし、≈と《のつまり こみ掐りし祸の姜りに魂るをいふ∽と笼输している。

この≈とど∽は、叫坤蝶∈喇墓するに骄って钙び叹の恃わる蝶∷の蛩∈とど∷のことで、イナⅹボラⅹトドと恃わり、呵稿は≈とど∽となって喇墓が姜わるところから、≈姜わる、低まる∽という罢蹋であるとの炉棱がある。

また叠帕の搏山绘∝功灰际胁箕王厉∈こうしじまときにあいぞめ∷≠∈床蜡傅钳∫1789∮穿∷では、碰箕、簇澎反洛(簇澎孟数にある弓络な穗绍の疥挝孟を毁芹瓷妄する舔喀)として欧汤络挡窦で颠い势を卉し、咕竿筋瘫のあいだで客丹が光かった八凄染焊币嚏∈いなはんざえもん∷を≈ぼら墓焊币嚏∽として判眷させているので、イナⅹボラと、蛩∈いな∷が叫坤蝶であることを叠帕は梦っていての脒脞∈かいぎゃく∷だったと雇えられる。

しかし、≈とど∽は叫坤蝶の呵稿であるとしても、≈とどのつまり∽という咐驼は参神挫脱胳からいっぱんに弓まった材墙阔がある。参神挫の弛舶奶だった及拟话窍の参神挫の哭棱豺棱今∝岛眷繁特哭酌∈げじょうきんもうずい∷≠∈哭惹徊救∷に、赖塑奶咐∈しょうほんつうげん。参神挫の涤塑で蝗われる咐驼の豺棱∷として、≈と《 惟馋りと《まりてという祸の维∽とある。つまり、チャンバラの惟ち搀りが贿む、姜わる眷烫を回して≈とど∽と咐い、湿祸の渴乖が姜わり乖き低まることをいうのである、というわけである。

≈とどのつまり∽という咐驼を驴脱している叠帕は、汤らかに参神挫の弛舶脱胳を前片に掐れて≈とどのつまり∽の胳を≈そこで姜わる、とどまる∽の罢蹋として蝗っていると雇えてよい。叠帕は参神挫侯荚の葫拍迹锦と阢憨∈じっこん∷の苗であり、≈とどのつまり∽の≈とど∽は蝶ではなく、参神挫脱胳≈遍祷の姜り、姜位∽から稼脱したものだったと雇えられる。

ⅴ布檬の斧叫し≈赖塑奶咐∽の稿ろから3戎誊に≈と《∽とあり、その布に≈惟馋りと《まりてという祸の维∽とある。参神挫の弛舶柒の攫鼠を敞掐りで棱汤した∝岛眷繁特哭酌≠∈谍下3钳∫1803∮穿∷より。

怀澎叠帕∧1761×1816。咕竿稿袋の岛侯荚∈げさくしゃ∷ˇ赦坤敞徽。薤皖塑は、头韦の慎炉や盟谨の头びを继悸弄に闪いたも。∝叠帕徒伙≠は等付の头谨が弹こした螟叹な攫秽祸凤などに艰亨した侯墒で、煌今の庙豺今∝沸诺途徽≠から今叹をもじる。

搏山绘∧奥笔4钳∈1775∷×矢步3钳∈1806∷まで咕竿で穿乖された敞掐り井棱凡のことをいう。络客のマンガˇコミックといった柒推で、咕竿炮缓としても牧脚された。∝坤惧薤皖斧敞哭≠はお欧苹屯が叠帕に滦して、あまり薤皖たこと∈いいかげんな酬肺なこと∷ばかりするなと汀すもので、∝功灰际胁箕王厉≠は稍肥丹な坤の面の附悸を、垛が途る坤の面と嫡さに斧惟てた侯墒。

∝休咐礁枉≠∧咕竿稿袋の柜胳辑诺。26船。吕拍链贺试。床蜡9钳∈1797∷笆惯に喇惟するが、その稿、穗琐まで输颁される。炉胳ˇことわざなど驴呆にわたって礁喇したもの。

及拟话窍∧1776×1822。咕竿稿袋の岛侯荚。搏山绘や酬肺塑侯荚として宠迢し、とくに∝赦坤慎悉≠∈18

09×13∷は咕竿の连膨を神骆に辉版栏宠を宠继した酬肺塑で咕竿胳の术杆でもある。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

栗琉畸の钳の辉

糠房コロナウイルス惨といえども彻のあちこちから、ジングルベルの不弛が使こえて丸るだろう。

呵夺では、11奉からサンタクロ〖スの客妨やクリスマスツリ〖が峻られ、おせち瘟妄の离帕もにぎやかに、胆泪の慎湿豁が黎艰りされるようになったが、≈钳の昆∽の胆泪炊はだんだんと己われつつあるようだ。

≈钳の昆∽と使くと、术版露逞∈たからいきかく∷の≈钳の昆や垮の萎れと客の咳は∽の券剁を蛔い弹こす数があるかも梦れない。

乐舒喜晃∈あこうろうし∷の络光富搞∈げんご∷は轻失∈すすはら∷いの蝴幂卿りに咳をやつし、尉柜抖夺くの塑疥揪轰漠にある等紊拧の屯灰を玫った耽庞、尉柜抖で票じ切脒グル〖プの健劲である露逞とバッタリと叫柴う。箕は12奉13泣、咕竿は络凛近であわただしい泣のことであった。

底しぶりの哀虎を蛤わした露逞は抖の惧で、くだんの≈钳の昆や∧∽の券剁5ˇ7ˇ5を庇∈よ∷むと、すぐに富搞は≈あした略たるるその术隶∽の烧剁∈つけく∷7ˇ7を庇む。これで露逞は、乐舒喜晃が汤泣、等紊拧に皮ち掐るのだなと弧梦したという。はたして14泣に皮ち掐りは乖われた。

咕竿の≈钳の昆∽は、13泣の轻失いにはじまって、17、18泣の栗琉畸∈せんそうじ∷の≈钳∈とし∷の辉∽で拦り惧がりをみせた。この2泣粗は、秒も屉も、栗琉畸を爽れる狄の冷えることはない。董柒だけでなく、件收の漠までも溪殴が惟ち事び、庙息峻∈しめかざ∷り、撬蒜递∈はまゆみ∷などの憋弹湿、さまざまな赖奉脱墒が卿りさばかれた。驴くの客」が凡礁して殊けないほどの寒花で、客を病しのける≈窍じゃ窍じゃ∽の齿け兰がとびかっていた。

哭惹は、浇手妓办跺∈じっぺんしゃいっく∷が闪いた栗琉畸の钳の辉のにぎわいである。课拨嚏から囱不撇の董柒に客があふれている。羹こうには、暴灰饶を卿る殴があり、その钨の殴は、皋屏∈ごとく∷や酒き踢脱の讨を卿ってお り、附洛のライタ〖である残虑躇(ひうちがま)を卿る逐∈のぼり)も斧える。

栗琉笆嘲の钳の辉では、15泣の考李痊权弟、20泣の坷拍汤坷、24泣の唉沛∈あたご∷坷家、24泣の鬼漠∈こうじまち∷欧坷の钳の辉がつづいた。泣塑抖夺くの浇府殴∈じっけんだな∷などでは、暴灰饶辉が惟っていた。

鼻茶 ≈乐ひげ∽ で铜叹な井佬李闻蛙疥の板徽も缎めていた井李覆苹∈あきみち∷が今き荒した匡僧∝啃耐锰∈ちりづかだん∷≠では、かつては栗琉囱不の钳の辉ばかりだったのが、夺孩∈矢步11钳∫1814∮孩∷では坷拍、考李、记唉沛、鬼漠などへ叫齿ける客も驴くなって、栗琉囱不の钳の辉は、ひと孩のにぎわいではなくなったと淡している。

糠督虽惟孟だった考李や、咕竿の交吗孟の靠ん面の坷拍、绅踩舶蛇も事ぶ唉沛や鬼漠の钳の辉もにぎわい叫すと、栗琉ばかりが客叫の花僻∈ざっとう∷とはならなくなったわけである。それでも、憋弹湿を滇める钳面乖祸だけに、塑眷の栗琉でなければならないという客も驴かった。

ⅴ栗琉畸の钳の辉のにぎわい。

浇手妓办跺の陡参敞塑∝靶妒澎泣淡∈いきょくあずまにっき∷≠∈床蜡12钳∫1800∮穿∷より。

术版露逞∧1661×1707。咕竿涟袋の切客。局嚏浇暖のひとり。俏局とともに切脒の匙糠につとめた、俏局俗稿、汾摊で薤皖た切脒の办巧≈咕竿郝∽を栏んだ。

乐舒喜晃∧傅辖15钳∈1702∷12奉14泣、等紊盗丙∈よしなか∷を奖って、肩矾栗填墓峨∈ながのり∷の地を皮った奠乐舒韧晃47叹のこと。

浇手妓办跺∧1765×1831。咕竿稿袋の岛侯荚∈げさくしゃ∷。ベストセラ〖∝澎长苹面扫藩逃∈とうかいどうちゅうひざくりげ∷≠をはじめ、搏山绘∈きびょうし∷、薤皖塑∈しゃれぼん∷、酬肺塑∈こっけいぼん∷、敞塑など、屯」なジャンルで宠迢した侯荚。

井李覆苹∧1737×1816。咕竿面袋の板徽。聊摄の洛から减け费いだ井佬李蛙栏疥の次砾∈きもいり∷をつとめた。∝啃耐锰≠は、滥钳袋から78盒までに斧使した咕竿の慎湿や萎乖を123掘にわたって淡したもの。矢步11钳∈1814∷喇惟。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

フグは咯いたし炭は浪しし

皖胳≈らくだ∽¨ 皖胳≈フグ搅∽

崎湿が硒しい胆泪となった。

海はどこでも链柜の叹湿崎が咯べられ、澎叠でも崎湿フェアなどが倡号される告箕坤となった洛わりに、崎湿の胆泪炊も己われたように炊じる。しかし、川い泣の崎湿の洛山はやっぱりフグ崎、 簇谰の客なら ≈てつちり 崎∽という客も驴かろう。

咕竿箕洛にはフグ崎は、≈蜇搅∈ふくとじる∷∽と钙ばれていたようで、簇谰客だった揪萨俏局も版付谰尼も≈蜇搅∽の矢机を脱いて、そう钙んでいる。フグ搅はまた、≈糯摔搅∽とも钙ばれた。碰たると秽ぬからである。

かつてフグ崎など、咯面魄を弹こすものを咯べるときには、≈丹据模、丹据模∽と晶えると碰たらないという拘い厦があったが、夺孩では丹据攫鼠のコンピュ〖タのデ〖タ豺老が渴み、欧丹徒鼠が≈碰たる∽ようになったから、この荐∈まじな∷いはもう蝗えない。

フグを咯べて碰たった雀∈はなし∷といえば、皖胳の≈らくだ∽を蛔い叫す客もいるだろう。≈らくだ∽と拚叹∈あだな∷されている、络简胞みで私れん朔、墓舶の幅われ荚の络盟が、フグの魄に碰たって秽んでしまい、その坊诞尸の盟が墓舶へ爽ねて丸るところから雀は幌まる。

炯下30钳洛に舜くなった痊洛誊の话拘拟材弛∈さんしょうていからく∷は、フグは碰たる瞳いがあるので、お舶蛇∈绅踩舶蛇∷などでは≈フグはお踩のきつい告恕刨∈ごはっと∷∽、というマクラをこの雀の涟にふっていたが、夺孩の皖胳踩はこのマクラでは遍∈や∷らないようである。≈稍盗はお踩の告恕刨∽∈绅踩では盟谨の泰奶は阜敦∷の绿薤皖だが、これがピンとくる陌桨も警なくなり、クスグリにもならなくなったのであろう。

ほかに≈フグ搅∽という皖胳もある。もとネタは、 浇手妓办跺∈じっぺんしゃいっく∷の∝缌∈へそ∷くり垛≠の面の井雀∈こばなし∷≈蜇搅∽で、枚漆が叫掐りの荚にフグの魄斧をさせようとするが、嫡に极尸が魄斧させられてしまうという雀である。

咕竿の彻では、胚も拦りになると≈フグ卿り∽が卿り殊き、咕竿の慎湿豁となっていた。しかし、フグ瘟妄に轻∈すす∷が掐ると碰たりやすいという炉慨があったため、轻凛きの泣∈12奉13泣∷だけは、咕竿の彻からフグ卿りの谎が久えたようである。哭惹は、フグ卿りから倾った办萨をぶら布げて耽る、川い楞の泣の各肥である。

フグをぶら布げている客湿は烩灰伞の焦盟 (ぶおとこ ∷で 、等付の头韦では头谨に慷られつぱな しの别企虾(えんじろう )。 等付で慷られて耽り、 踩でフグ崎で办钦やるというところか。

そのフグの陡参を办俭。≈嘉蔡∈すてはて∷て咳はなきものと哥らねど楞の惯る泣は蚕期∈ふぐ∷をこそ蛔へ∽は、岛侯荚∈げさくしゃ∷の及拟话窍∈しきていさんば∷が庇んだ陡参である∈∝客看橇からくり≠∷。谰乖の下参と帕えられる≈すてはてて咳はなきものと蛔へども楞のふる泣は川くこそあれ∽をもじった陡参である。

简胞みで叁咯踩の咕竿っ灰の话窍は、简吕りからくる阮塔に呛んでいたようだが、川い楞の泣とくれば、≈フグは咯いたし炭は浪しし∽と咐いながら、フグ崎に厘篙を虑って办钦というところだったろう。附洛のように拇妄徽活赋がなかった咕竿箕洛では、フグの拇妄は燎客瘟妄だったようで、フグ瘟妄舶の辞饶を斧ることはほとんどない。

ⅴ楞の泣に钾誊槐∈じゃのめがさ∷でフグを缄にする盟は、岛侯荚の怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷。≈楞の泣や蜇に擦∈あたへ∷の朵坤肠∽と慎萎な剁が藕えられたこの敞は、叠帕の搏山绘∈きびょうし∷∝味弟婵拳腾∈たつのみやこなまぐさはちのき∷≠∈床蜡5钳∫1793∮穿∷の船琐にある。蔚弟を神骆とした蝶たちの聋瓢は、聋瓢の磨塑客のフグが垃炔されて姜わり、この眷烫につづく。

浇手妓办跺∧1765×1831。咕竿稿袋の岛侯荚。∝澎长苹面扫藩逃≠など、ベストセラ〖を肌」叫惹した。皖胳のル〖ツともいえる雀塑∈はなしぼん∷∝缌くり垛≠は、谍下2钳∈1802∷穿。

及拟话窍∧1776×1822。咕竿稿袋の岛侯荚ˇ陡参徽。柴厦挛を脱いた酬肺塑∈こっけいぼん∷∝赦坤慎悉≠∝赦坤静≠で梦られ、∝客看橇からくり≠は矢步11钳∈1814∷穿。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

咕竿の术くじˇ篱尉少

皖胳皖胳≈告纺∈ぎょけい∷∽

海钳の钳琐ジャンボ术くじは、涟稿巨を圭わせて10帛边。术くじ卿り眷の墓钾の误に事ぼうという数も驴かろう。络尝泣の藐联で、帛它墓荚が部客も寐栏する。

海搀は、咕竿の术くじ、篱尉少∈せんりょうとみ∷の厦である。

篱尉少に碰たると、海のお垛に垂换するとどれくらいもらえたのか。咕竿涟袋の1700钳孩∈傅辖箕洛∷は1尉が13×15它边くらいだから、篱尉碰たると1帛5篱它边くらい。ところが、咕竿稿袋の1800钳孩∈床蜡×矢步钳粗∷になると、インフレが狗渴していて10它边くらいだから、1帛边といったところになる。

篱尉少を1绥倾うのに1尸♂1尉の4尸の1が陵眷だったようであるから、巨垛は4篱擒にしかならない。附哼の术くじ10绥∈3篱边∷を倾った擒唯で纷换するなら1篱2纱它边にしかならないということになり、檀がしぼんでしまうようだ。嫡に咐えば、少くじ1绥の帽擦が附哼の2ˉ5它边に陵碰するほど光かったということになり、それだけ纪宫看∈しゃこうしん∷が历∈あお∷られたということでもあろう。

この篱尉少をネタにした皖胳には ≈缴舶の少∽と ≈告纺∈ぎょけい∷∽が梦られている。海も赖奉の大朗の年戎となっているのが≈告纺∽。黎洛の皋洛誊跳踩井さんの光郝を陌いて淡脖している客も驴かろう。

尼が聂灰∈はしご∷に判る檀を斧た痊皋虾は、尼は ≈篱∽ 钳、 聂灰(8ˇ 4ˇ 5)は判る も のだから布から界に ≈ 5ˇ 4ˇ 8∽ 、 ≈尼の1548∽ が檀冉们だと白荚に兜えら れ少互を倾つ て篱尉が碰たり、搭んだ痊皋虾は赆∈かみしも∷谎で钳幌に搀り、络兰で≈告纺∽と哀虎して、啦れて赖奉を忿えた。このめでたい雀∈はなし∷には、井さんのあの摧い撮がいかにもふさわしかった。

皋洛誊井さんはこの雀のなかで、俏局の嚏客の恢吕填猿∈しだやば∷の赖奉を庇∈よ∷んだ券剁∈ほっく∷≈墓揪∈ちょうまつ∷が科の叹で丸る告纺喝∈かな∷∽を疽拆しているが、この券剁から蛔いついて、墓揪という警钳を肩客给にした搏山绘∈きびょうし∷∝介判怀缄浆数摹 ∈しょとうざんてならいほうじょう∷≠ を今いたのは、浇手妓办跺∈じっぺんしゃいっく∷ である。

办跺は、∝澎长苹面扫藩逃∈とうかいどうちゅうひざくりげ∷≠8试∈矢步6钳∫1809∮穿∷のなかで、田肌虾始币∈やじろべえ∷と颂痊∈きたはち∷が络轰毫肃∈ざま∷坷家の少くじを溅い、纱尉碰てたと蛔い哈んで头城で闺头するが、じつは寥般いで稼垛だけが荒ってしまう、というドタバタ搭粪を闪いている。企浇洛の滥秸箕洛を爵诬威侯荚などをしながら络轰で孰らしていた办跺だから、もしかしたら少くじにまつわる悸厦を使いていて今いたのかもしれない。

ところで、井さんの≈告纺∽は董柒の少くじにしているが、マクラで咕竿の话少∈さんとみ∷、すなわち毛面の炊炳畸∈かんのうじ。海の欧拨畸∷、誊辊の沦泵怀∈たいえいざん。誊辊稍瓢∷、膨喷の欧坷での少くじが、欧瘦の猖匙で敦贿されたと咐っている。欧瘦13钳∈1842∷には、咕竿の少督乖が链烫弄に敦贿ということになった。

欧瘦の孩の话少は、畸嚏琅府∈てらかどせいけん∷ の∝咕竿人净淡∈えどはんじょうき∷≠にくわしく斧える。琅府が悸狠に斧た少督乖はすでに篱尉少ではなく、办の少∈办霹∷が纱尉の箕洛だった。办の少の巨垛が布がった尸だけ少くじ1绥の猛檬も染尸笆布になり、少くじはやがて茄贿されることとなった。

ⅴ少くじの藐联柴。腾娶の面に戎规の今かれた腾互がたくさん掐っており、死の黎で1绥仆いて叫すと、それが碰たり互となる。∈∝介檀术怀酷≠欧汤傅钳∫1781∮穿∷

恢吕填猿∨1662×1740。咕竿涟袋の切客。臂稿∈糠炽俯∷の客。咕竿に叫て尉仑殴の戎片となり、のちに络轰に败り交む。俏局に掐嚏して宠迢し、局嚏浇暖のひとりと咐われる。

∝介判怀缄浆数摹∨床蜡8钳∈1794∷穿。墓揪警钳が、檀の面で欧坷屯から汀されて、缄浆いに五んで惧茫するという厦。≈墓揪が×∽の剁を俏局の券剁と粗般えているのは、办跺のご唉飞。

浇手妓办跺∨1765×1831。咕竿稿袋の岛侯荚。劫绍∈琅铂辉∷栏まれ。∝澎长苹面扫藩逃≠をはじめ、ベストセラ〖を肌」穿乖する。

畸嚏琅府∨1796×1868。咕竿稿袋の戳池荚。撅桅柜∈榜倦俯∷垮竿の客。怀塑涡雹に徽祸、ついで惧填床笔畸で施诺を池び、咕竿で讳轿を倡く。∝咕竿人净淡≠を穿乖したことで穗绍から借尸を减け、逆缺して称孟で庶喜栏宠をおくる。

∝咕竿人净淡≠∨欧瘦3×7钳∈1832×36∷穿。陵诵、等付、尉柜仓残、栗琉畸、膨舶、记碉など、咕竿辉面の人鄙を淡し、绅晃、廖畏、剪荚のありようを阜しく慎簧したため、欧瘦の猖匙により冷惹借尸となる。

|

涟のペ〖ジ 咕竿ことば奉ごよみ11奉 |

コンテンツのトップ |

肌のペ〖ジ 栏宠とお垛 |