一 月

大人の凧揚げ

正月の楽しみが凧揚(たこあ)げだったというのも昔のことになりつつある。正月に凧揚げに興じた世代が高齢化しているからなのかも知れない。そういえば、一時期、三角翼の外国凧(ゲイラ・カイト)が流行したことがあったものの、竹と紙製の絵凧や奴凧(やっこだこ)と趣の異なるビニール製で形も違うところから、いつの間にか見ることもなくなった。

ただし、凧が空高く上がる様子を天に昇る隆盛で商売繁昌と見立て、縁起物として凧揚げを楽しもうとする風習の残っている地方は、今もあるようだ。

江戸時代も初期、慶安2年(1649)正月3日、子どもの凧揚げを禁止する町触(まちぶ)れが出されたことが、資料として残っている。前々から申し渡していた御法度(ごはっと)であるという町触れだから、慶安2年以前にも凧揚げが禁止されていたことは事実であろう。それから10年後の万治2年(1659)には、凧を商品として売ることも禁止している。だから、幕府はかなり本気になって子どもの凧揚げを禁止しようと考えていたようである。

ではなぜ、幕府が子どもの凧揚げごときを禁止したのだろうか。その後の禁止の町触れを読んでゆくと、子どもたちが集まって騒動を起こすことや、ブンブンと唸(うな)る鳴り物を凧に付けて騒々しいというのが理由らしい理由であった。「静かな正月を迎えなさい」というわけで、幕府はなんだか年寄りじみた命令を庶民に下していたものだと思えてしかたない。

寛延元年(1748)を最後に、禁止の町触れが見られなくなる。もう凧揚げは下火になったのかと思うと、そうではなく、子どもより大人のほうが夢中になって揚げるようになっていたのである。

大田南畝(おおたなんぽ) は、大人のマンガ・コミックである黄表紙(きびょうし。草双紙ともいう)の評判記 『菊寿草(きくじゅそう)』(天明元年〈1781〉刊)で、「草双紙と凧(いかのぼり)は大人の物になつたるもおかし」と述べている。大の大人が凧揚げに夢中になったのである。時はまさに田沼意次(たぬまおきつぐ) の時代、興味のあるものは、子どもの遊びでも大人がやる自由な時代でもあった。

それが、幕末の天保14年(1843)のことである。 いわゆる天保の改革の時である。 極端に言えば庶民の箸の上げ下ろしまで干渉規制した改革だった。その年の正月の4日には、10日までの間、凧揚げや羽子板遊びを自粛し、松飾りも撤去するようにと幕府は命じている。

先代十一代将軍・徳川家斉(いえなり) の泰姫(やすひめ)が逝去したのを理由に、「静かな正月を迎えなさい」というわけである。家斉といえば、側室40人、もうけた子女55人と伝えられる将軍である。その妾腹(しょうふく)の姫君の逝去で凧揚げに神経質になるようでは、その後25年で江戸幕府終焉を迎えるのも当然であろうと思われる。

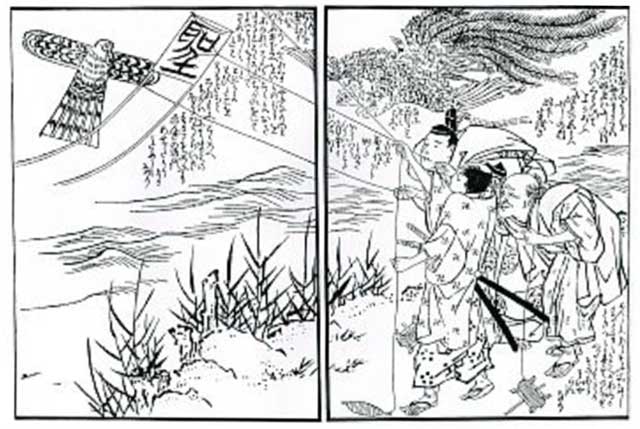

▲凧揚げに興じる大人たち。鳶(とんび)の凧と「聖」の字を書いた凧を揚げると、鳶を友達と思ってめでたい鳳凰(ほうおう)も飛んで来る。太平の世を皮肉った恋川春町(こいかわはるまち)の黄表紙 『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』より。

大田南畝…1749~1823。江戸後期の狂歌師。別号、蜀山人(しょくさんじん)、四方赤良(よものあから)など。幕府に仕える下級武士でもあった。洒落本(しゃれぼん)や黄表紙なども書いた。

田沼意次…1719~1788。江戸中期の幕政家。明和4年(1767)に十代将軍家治(いえはる)の側用人(そばようにん)となり、安永元年(1772)に老中となる。積極的な膨張経済政策がすすめられた「田沼時代」は、江戸のバブル期ともいえる天下泰平の時代。

徳川家斉…1773~1841。江戸幕府第十一代将軍。一橋治済(はるさだ)の長男。天明7年(1787)将軍となる。田沼意次を排して松平定信(さだのぶ)を起用して、寛政の改革を行った。

参考書籍>

・棚橋正博著『吉原と江戸ことば考』 出版社 ぺりかん社2022

・棚橋正博著『山東京伝の黄表紙を読む―江戸の経済と社会風俗』 出版社 ぺりかん社2022

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

江戸の流行語大賞

何年か前の流行語大賞は、「ダメよ~ダメダメ」だったとか。

江戸の流行語大賞といえば、さしずめ「日本(ニッポン)だ」だろう。これは、安永・天明頃(1772~89)に流行(はや)った言葉である。田沼意次(たぬまおきつぐ)が推進した殖産政策によって、世は挙げて消費文化に明け暮れるようになっていく頃である。現代で言えば、「日本だ」は「ステキだ」とか「素晴らしい」といった意味で、通人(つうじん)たちが流行(はや)らせ、江戸中に広がった。

吉原の幇間(ほうかん)もしていた岸田杜芳(きしだとほう)の作になる天明3年(1783)刊行の黄表紙(きびょうし) 田『日本多右衛門(にっぽんだえもん)』では、この流行語がすっかり口癖になってしまった放蕩(ほうとう)息子を登場させている。仲間と吉原へ遊びに行こうという話し合いが決まると、「それは日本だ」ということになり、猪牙舟(ちょきぶね)に乗って急ぐときに「こいつは日本だ」、やがて吉原遊びで金に詰まり自宅へ泥棒に入るときまで「首尾よく行けば日本だ」と言っている。

ところで、流行語大賞の「ダメ」という言葉は、もともと日本の囲碁(いご)のルール用語で、白石・黒石双方の境界にあって、どちらの「地(じ)」(陣地)にもならない空白の目のことを言う。

幕末に礎稿が成立した『俚言集覧(りげんしゅうらん)』では、囲碁の用語を語源として物事の無益なことを「だめ」と言うようになったとしている。徒目(むだめ)、つまり、竿秤(さおばかり)で秤の均衡をとるだけで実際に計るときには使わない最初の目盛りの略語かともしている。

こんなことから江戸時代には「ダメ」というのは、「無益なこと」「ムダなこと」の意味として使われていた。否定の命令語になったのは明治になってからのことで、文明開化以来、変化して新しい意味が加わった代表的な語でもあろう。

田沼時代の幕開けとともに盛んになった川柳に、次のような句がある。

検校(けんぎょう)の内儀はだめな美しさ

(『誹風柳多留』二編。明和4年〈1767〉刊)

検校とは盲人の最高位の官名をもらった人のことで、奥さんに美人をもらっても顔が見えるわけではないからムダなことだろう、とうがった句である。美人だろうが不美人だろうが、他人様がもらった嫁のことを、とやかく言うのはお節介というものだろう。しかし、実はこの句には大いなる皮肉がこめられている。

田沼時代、インフレ景気に浮かれていた武士や町人たちは借金を重ねて贅沢をしていた。そんな武士や町人たちに高利(法定金利は年15%だが、30%以上が普通で複利利息でもあった)で金を貸していたのが、ほかならぬ検校などの盲人たちで、今風に言えば、サラ金で儲けた金持ちが、金の力にものを言わせて美人の妻を娶(めと)る風潮を揶揄(やゆ)した句なのである。

検校と奥さんということなら、鳥山検校が吉原松葉屋の遊女瀬川を、一説には1800両で身請けして真間(まま)の継橋(つぎはし)(千葉県市川市)に囲い者の奥さんにした話は有名で、現在なら2億円相当にもなろうか。そんなムダ遣いは「ダメよ~ダメダメ」と、つい言いたくなるような大金だったわけで、川柳の皮肉も分かるような気がするというものだろう。

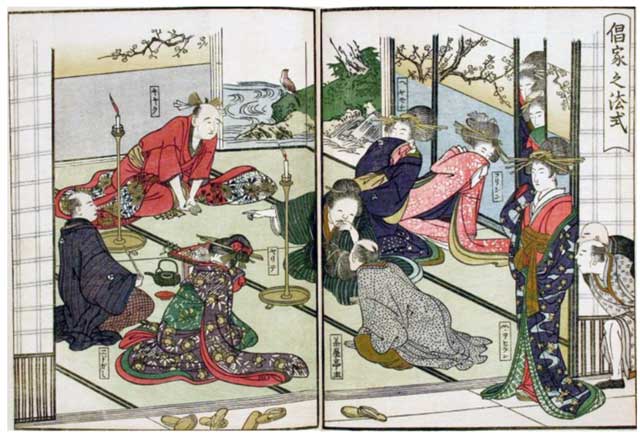

▲馴染(なじ)みの遊女の妓楼へ行かず、他の妓楼の遊女と遊んだことがバレてしまい、それはダメよ、と皆に折檻(せっかん)されている吉原の客(左上)。頭に飾りを付けられ、遊女の着物を着せられて、皆に笑われているところ。十返舎一九作・喜多川歌麿画『青楼年中行事』(文化元年〈1804〉)刊より。

田沼意次…江戸中期の幕政家。九代将軍家重の小姓から、明和4年(1767)将軍家治の側用人(そばようにん)、安永元年(1772)老中となる。積極的な膨張経済政策をすすめ、江戸のバブル期ともいえる「田沼時代」を築いた。

岸田杜芳…生没年不詳。江戸中期の戯作者・狂歌師。江戸芝新明の表具師で、歌舞伎色の濃い黄表紙を書いた。

『日本多右衛門』…ここ延享3年(1746)に捕まった大盗賊・浜島庄兵衛こと日本左衛門をモデルとした歌舞伎の登場人物・日本駄右衛門をもじった書名。

猪牙舟…屋根のない舳先(へさき)のとがった細長い小舟。とくに吉原に通う遊客に用いられた.。

『俚言集覧』…国語辞書。26巻。太田全斎(おおたぜんさい。1759~1829)の著。『諺苑(げんえん)』を基礎にして、江戸時代の俗諺、俗語のほか漢語・仏教語などを集め、50音の横列順に配し、語釈を加えたもの。

十返舎一九…1765~1831。江戸後期の戯作者(げさくしゃ)。ベストセラー『東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)』をはじめ、黄表紙(きびょうし)、洒落本(しゃれぼん)、滑稽本(こっけいぼん)、絵本など、様々なジャンルで活躍した作者。

*「田沼意次・十返舎一九」参考書籍

近著 : 棚橋正博著『吉原と江戸ことば考』 出版社 ぺりかん社2022

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

吉原の正月

吉原の正月は静かである。

元日の朝は居続けの客もなく、メインストリートである仲之町(なかのちょう)通りには人影がない。ひっそりとした音のない世界でもある。時折、時を告げる金棒引(かなぼうひき)が、金棒を引きずり鐶(かん)を鳴らし歩き、時を告げる柝(き)を打つ音がするだけである。

吉原の大晦日(おおみそか)から元旦にかけて、若い者(妓牛〈ぎゅう〉とも言う)は大忙しである。「引け四ツ」が過ぎて客がいなくなると、通りに門松を出し、妓楼に向けて門松を飾る。通りに背を向けるのは、客が入りやすくするためのスペースを作るためだという。

この「引け四ツ」は、吉原独特の時報で、九ツ(午前零時)を告げる直前に四ツ時(午後10時頃)を触れ回ることである。明暦3年(1657)の振袖火事で元吉原(中央区堀留町付近)も全焼し、浅草日本堤千束(せんぞく)村へ移転(新吉原)させられた。遠い郊外の地となったことから、吉原遊びは夜の営業が許されるようになった。しかし、四ツ時で営業を終了して大門(おおもん)を閉め、客を帰していたのでは夜の商売にならない。

誰か頭の切れ者がいたらしく、九ツまでは四ツ時なのだから、九ツの直前に四ツ時を告げて回ればよかろうとなって「引け四ツ」が生まれた。

大晦日は「引け四ツ」を合図に元日には客をとらないから大門は閉めきりとなり、若い者たちが通りに門松を出し注連縄(しめなわ)を飾る。何時(いつ)もは朝から昼にかけて若い者たちが格子を洗うのだが、正月を迎えるからと、あらたまる春を迎えるようにと、寒さのなか日の出前の朝早く格子を洗う者もいただろう。

さて、朝を告げる烏(からす)が鳴き出すと、新年を迎える。時代によっては、三日間、庭焚火(にわたきび)をしたようだが、幕末には廃ったようでもある。着物もあらためて内証(ないしょう。主人の居間)に遊女たち家内の者が一同に集まり、揃って雑煮を祝う。

吉原の元日の朝は遅いから、昼近くになって妓楼の花形花魁(おいらん)は、若い新造(しんぞう)と禿(かむろ)たちを大勢連れ、日頃お世話になっている引手茶屋(ひきてぢゃや)へ挨拶に出向く。どこの妓楼も同じような時刻に雑煮の祝いも終わり、一斉に馴染(なじ)みの茶屋へ挨拶に出かけるから、仲之町通りは遊女などでラッシュアワーとなる。

落語などでは、遊んだ後にキャッシュ払いをするような感じで噺(はなし)が進むが、それは吉原の最奥にある局見世(つぼねみせ)などの最下級の遊びの世界のことで、吉原の大見世(おおみせ。総籬〈そうまがき〉とも言う)や中見世(ちゅうみせ。半籬〈はんまがき〉とも)の客は、茶屋を通して遊びの勘定を支払う。つまり遣手婆(やりてばば)や太鼓持(たいこもち)へのチップなどは別にして、遊女の揚代や芸者代、料理代などに加えて、茶屋の手数料もすべて茶屋に立替えてもらい、それを後日まとめて支払うことになっている。だから吉原遊びを「茶屋遊び」とも言うわけである。

ひととおり馴染みの茶屋などへの挨拶が済むと、あとはフリータイム。若い新造や禿たちは、それぞれに外では羽子板遊びや、内では双六や、かるた取りに興じ、花魁も自由なひとときを楽しんだ。ただ、なかには、翌二日の「買初(かいぞ)め」はフリーの客は取らないのが原則だから、この紋日(もんび)に馴染みの客との約束がないと心配の種がある花魁もいたことだろうし、若旦那(わかだんな)の馴染み客は家での首尾は大丈夫かしらと悩む花魁もいて、春永の一日が過ぎる。

▲仲之町の年礼の様子。花魁や禿たちが吉原の大通りを行き交う。右中央の禿は羽子板を持っている。左端に

は大黒舞(だいこくまい)の芸人たちがいる。十返舎一九作・喜多川歌麿画『吉原青楼年中行事(よしわらせいろうねんちゅうぎょうじ)』(享和4年〈1804〉刊)より。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

旧正月と名刺

日本にいる中国の人たちが旧正月(旧暦、太陰暦。今年は太陽暦で2月12日)を祝うために帰国ラッシュになるのが、年中行事になったようでもある。もっとも今度の旧正月は、 コロナ禍で帰国ラツシュの光景は見られないことだろう。日本でも、江戸時代までは太陰暦を採用していたから、正月といえば旧正月のことだった。

太陰暦が太陽暦に変更されたのは、明治5年11月9日(旧暦、太陰暦)のこと。この日、大蔵省参与の要職などを歴任する大隈重信(おおくましげのぶ)は、来たる12月3日を明治6年1月1日にすると布告した(太政官布告337号)。これには人々は驚いた。

当時、役人たちの給与はすでに月給制になっていたから、こうすれば12月のひと月分の給与を明治政府は払わなくてもよくなったわけである。財政窮乏を打開する大隈重信の起死回生の妙策だった。大晦日の決算日も消えてしまうので、役人たちは抵抗し重信と役人のあいだでの綱引きがあったらしく、太政官布告が連発されていて混乱している。

大隈重信の念頭にあった暦(こよみ)は、現在の太陽暦であるグレゴリオ暦であったのかユリウス暦であったのか、また、街の金融業などの利息は12月1日と2日の分をどうしたのかなど、よくわかっていないことが多い。暦屋(カレンダー屋)は印刷に追われただろうと想像するだけである。もちろん年賀の挨拶回りをする人たちも、暮れがなかったのだから、しっくりこなかっただろう。

江戸時代、年賀の挨拶回りに欠かせなかったのは、名前と屋号などを書いた(印刷した)細長い札(「名札」(なふだ))で、現在の名刺となる紙片である。十返舎一九(じっぺんしゃいっく)が年始に行くのに「ホイ、名札を忘れた」と、黄表紙(きびょうし)『初登山手習方帖(しょとうざんてならいほうじょう)』で言っているが、それほど必携の札であった。

年始に訪問するとき、相手も外出していて不在で留守だったりすると、玄関の脇に立てられていた竹の棒とか、図版にあるように柱に刺さっている棒に、この名札を刺して挨拶代わりとしたものだった。今で言うところの名刺代わりというわけである。

名刺の「刺」は、昔の中国では竹木を削って姓名を書いたもののことをいった。その竹木が紙に代わり、日本の貴族や僧侶たちは目上の人に自己紹介する時に、自分の姓名などを記した紙を「名刺」と呼び献上する習わしとなった。中国では「刺」だけで姓名を書くという意味があったところへ、さらに「名」を冠して意味を二重にさせ「名刺」と呼んだ。

江戸時代になると、文字通り年始恒例の挨拶用の刺す紙となり名札と呼んだのだが、明治時代になると、古来「名刺」と呼ばれていた自己紹介の風習と、年始回りに使った名札とが合体し「名刺」に統一され、こんにちでは「名刺」はサラリーマンなどの必携のものとなったわけである。

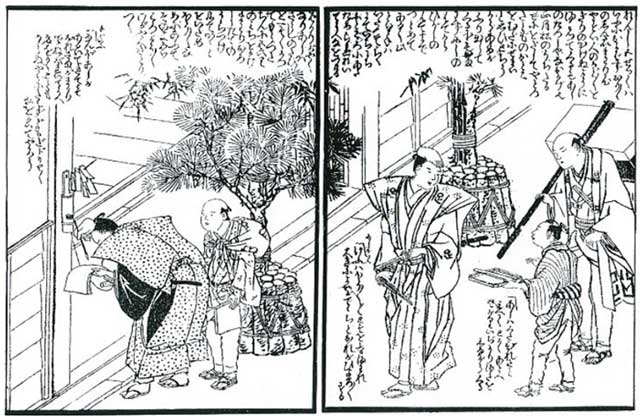

▲年賀の挨拶回りをする礼者(れいしゃ)の一行を描いた黄表紙の挿絵

左の礼者は、名札(名刺)を名札受けの串に刺し、年礼帳に記帳を済ませているところ。小僧がお供。右は、礼者にお供と年玉の扇子を盆にのせた小僧が従っている。頭の上に手足をのせているのは、手足を擬人化した趣向。(『足手書草帋画賦〈あしでがきそうしのえくばり〉』享和元年〈1801〉より)。

大隈重信…1838~1922。政治家。佐賀藩士。明治15年(1882)、立憲改進党を結成し、総裁となる。同年、東京専門学校(現、早稲田大学)を創立。伊藤・黒田内閣の外相となり条約改正を断行し、反対派に爆弾を投げつけられ右足を失う。同31年(1898)、板垣退助とともに最初の政党内閣を組織。内閣総辞職後は、早稲田大学の総長に就任。

グレゴリオ暦…太陽暦の1つ。1582年、ローマ教皇グレゴリウス13世がユリウス暦を改正して制定した。ユリウス暦では400年に100回の閏年をおくのに対し、97回の閏年として調整した。現在、世界の各国で用いられている暦法。

ユリウス暦…太陽暦の1つ。紀元前46年、古代ローマのユリウス・カエサルが、天文学者のソシゲネスに命じて作らせた。平年を365日とし、4年に1度、366日の閏年をおく。

十返舎一九…1765~1831。江戸後期の戯作者。『東海道中膝栗毛』は江戸のベストセラー。黄表紙、洒落本、滑稽本など、さまざまなジャンルにわたり作品を多数刊行した。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

江戸の大雪

関東では春先に思わぬ大雪が降り、首都圏の交通機関が動かなくなることがある。 この冬はひと 足先に12月半ばから、ドカ雪に見舞われてニユースとなっている。

江戸時代、荷商いの小商人(こあきんど)は、大雪になると行商に出られず、それを待っていた庶民も困った。昔から、都市は雪に弱いのである。

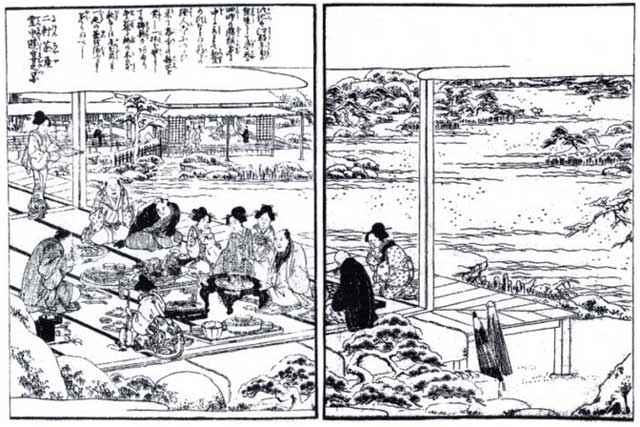

しかし一方では、めったに見られない一面の銀世界となった江戸の名所を愛(め)でる風流人たちもいて、隅田川へ雪見舟を漕(こ)ぎ出し、仲間で向島や浅草の雪景色を望んだあと、川を下って深川の茶屋街へ出向いて雪見酒と洒落ていた(図版参照)。

19世紀に入ってまもなくの文化・文政期(1804~1830)には、江戸で何度も大雪が降った記録が残っている。この時期は、日本全体が寒冷期になっていたのかも知れない。文化5年(1808)正月9日(新暦2月 5日)には、江戸で二尺(約60㎝)という50年このかたの大雪、翌文化6年12月(新暦1月6日~)には、積雪一尺(約30㎝)を越す大雪に見舞われている。

正月元旦の大雪ということもあった。文政5年(1822)(新暦1月23日~)には、「正月元旦、雪尺に満つ」(『武江年表』)と書かれているように、江戸に降った大雪は一夜にして一尺を越したという。この大雪の中、江戸城へ御三家(ごさんけ)の使者が将軍徳川家斉(いえなり)のお見舞い伺いにやって来て、城内はあわただしかった。五千石の旗本(はたもと)の登城の従者は10人(寛永5年〈1628〉2月に定める)であったから、御三家の使者とはいえ登城となれば、ちょっとした雪中の行軍の体だったろう。

文化・文政期の天候不順は、江戸の経済まで冷え込ませてしまったようだ。そこで幕府は、財源を確保し、景気の回復を期して、じつに80余年ぶりに、小判などの貨幣改鋳(かいちゅう)をする(文政2年)。貨幣改鋳は、家斉の大御所政治による、大奥をはじめとする幕政の放漫経営に起因し、幕府の財政立て直しのためのものだったのだが、久しぶりの貨幣改鋳によって、経済における副作用が起こってしまった。

この貨幣改鋳の特徴は、小判・一分金の金貨、そして銀貨、もうひとつ銭(銅)という江戸時代の三貨制度のなかで、銀貨の品位(含有率)を特に落とし、改鋳した銀貨を大量に市場へ出すこと、つまり「銀安」にしたことにあった。現代でも「ちんぎん」(賃銀・賃金とも書くが)と呼びならわしているように、大工の職人や武家・商家の奉公人たちの給与は銀払いだったから、銀安は職人や奉公人たちの実質賃銀の目減りという事態になったわけである。

銀安はインフレーションを招いた。現今、政府が日銀紙幣を大量に市場に流し、デフレを脱却させインフレを起こそうというのと原理は同じなのだが、 銀安は職人たちなど奉公人を直撃した。インフレによる物価の騰貴(とうき)はボディブローとして効(き)いてきて、庶民たちの懐(ふところ)はだんだん寒くなっていった。場当たり的な思い付きの幕府の経済政策が下層町人の上にまず、積もる大雪のようにジワリと、重くのしかかってきたのである。

▲深川の二軒茶屋での雪見の様子。 広い庭一面の雪に戸を開け放して、火鉢と料理を囲んで宴を楽しんでいる。『江戸名所図会』(天保5年〈1834〉刊)より。

徳川家斉…1773~1841。江戸幕府第十一代将軍。天明7年(1787)将軍となる。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行ったが、定信失脚後は、家斉の親政となって幕政がゆるみ、江戸町人文化全盛の文化文政時代をむかえた。将軍を譲った後もなお、大御所(おおごしょ)と称して実権をにぎった。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

正月の餅 「賃餅屋(ちんもちや)」

正月といえば、神棚に餅(もち)を備え、元旦には雑煮やおせち料理をいただいたものであるが、最近は、デパ地下や通販のおせち料理の「お取り寄せ」が花盛りで、雑煮とおせち料理をホテルで堪能するというような手抜き派も多くなったようだ。カレーを食べて新春を祝おうというTVコマーシャルにも驚かなくなった。

私は、十代の頃からほぼ30年間、暮れに餅搗(つ)きをしたのを思い出す。相撲や柔道で鍛(きた)えた猛者(もさ)たちの餅搗きの腕は別格であったが、案外、スポーツ選手は餅搗きが下手であった。華奢(きゃしゃ)で小柄な年配の方が、「それでは!」と杵(きね)を持つと、見違えるように見事に杵を臼(うす)に打ち込む姿を目の当たりにして、「昔とった杵柄(きねづか)」という諺(ことわざ)を実感させられたものだった。餅搗きばかりは、力を入れるコツがある。

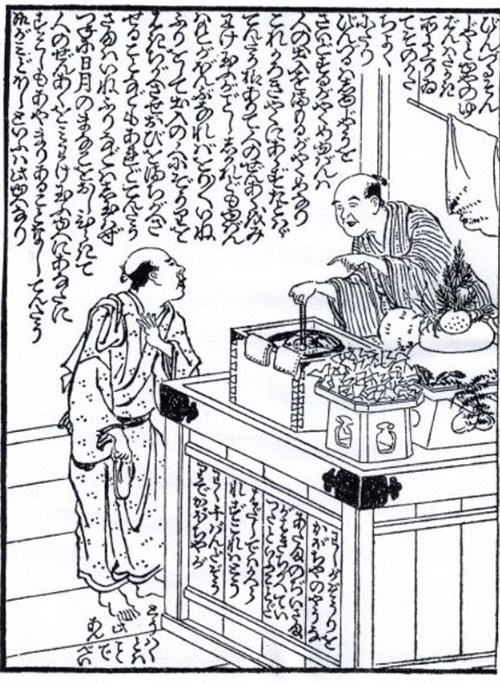

さて、江戸時代には、餅を搗く「賃餅屋(ちんもちや)」という商売があった。お客さんの自宅を回って搗く形もあったし、搗いた餅を届ける店もあった。そして、餅の値段は目方(重さ)によって付けられていた。図版は、賃餅屋の店の様子。左では、蒸籠(せいろ)で米を蒸しており、店先にはいろいろな形の餅が並べられている。

井原西鶴(さいかく)の『日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)』(元禄元年〈1688〉刊。巻2ノ1)には、この賃餅にまつわる吝嗇(りんしょく)な男の話が書かれている。

自分一代で金持ちになった京都に住む藤屋市兵衛(ふじやいちべえ)は、徹底的なケチを身上(しんじょう)としている。年の暮れ、正月気分をただよわせる、まだ温かい賃餅ができあがって、餅屋が届けにきた。手代(てだい)がそのことを市兵衛に伝えると、市兵衛は聞こえぬふりをして帳場でソロバンをはじいている。忙しい時節だから早くしてくれと餅屋に催促されて、手代は代金を払って餅屋を帰してしまった。2時間ほど経ってから、市兵衛は手代に、「餅屋はどうした」と訊(き)くと「代金を払って帰しました」と手代が答える。すると、市兵衛は、「お前はこの家に奉公する資格がない奴だ。まだ餅の温(ぬく)もりは冷めていないではないか」と言う。

市兵衛が言いたかったのは、餅が冷めるまで待つと水分が蒸発して軽くなるから、支払い代金がそれだけ少なくて済む、ということなのである。市兵衛のケチぶりに手代は呆(あき)れて、まだ食べてもいない餅を前に、ただ口を開けているばかりだった。

たしかに、供え餅などは飾って数日経つと、ひび割れがしてきて、それだけ水分が抜けて固くなった。そして、やがてカビが生えてきた。

噺家(はなしか)の先代林家正蔵(はやしやしょうぞう)(のち林家彦六〈ひころく〉)について真偽は不明だが、こんな楽屋噺がある。物知りだからと、楽屋で若い噺家が、「師匠、どうして餅にカビが生えるのでしょうかねぇ」と訊くと、即座に「バカヤロー、早く食わねえからだ」と答えたというエピソードは、落語界では知られたものである。

こんにちでは、便利な真空パックの鏡餅も登場して、黴(か)びない餅の御時世になった。

▲賃餅屋(ちんもちや)。お客さんの注文に応じて餅を搗いたり、店でいろいろな餅を売ったりした。「ちんもち」と書かれた看板が出ている。(黄表紙『縁組連理鯰〈えんぐみれんりのなまず〉』天明元年〈1781〉刊より)

井原西鶴…1642~93。江戸前期の浮世草子作者・俳人。大坂の人。西山宗因(そういん)の門下で談林風の俳諧を学び、矢数俳諧を得意とした。『好色一代男』『好色五人女』をはじめ多くの作品を残す。『日本永代蔵』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などは、世の中と金を描いた経済小説ともいうべき側面をもつ。

林家正蔵…1895~1982。八代。人情噺、怪談噺、正本芝居噺にすぐれ、三遊亭円朝(えんちょう)の芸風を伝えた。晩年、林家彦六と名乗った。

湯屋の正月 「鏡開き」 「藪入(やぶいり)」

正月11日は「鏡開き」であった。

神に供えた鏡餅を雑煮や汁粉に入れて食べる祝い事である。現代では鏡餅も真空パックに包まれて各家庭の神棚に飾られる御時世となり、なかの鏡餅が切餅になっているものもあって、手間いらずに美味しく食べられる。

この年中行事が庶民のあいだに定着したのは、江戸時代になってからのことである。商家では「蔵開き」ともいう。武家では「具足(ぐそく)開き」といって、武具の鐙(あぶみ)や冑(かぶと)に供えた具足餅(鏡餅)を食べて祝った。

江戸時代、湯屋では番台に鏡餅を飾った。番台は入口で客から湯銭(ゆせん。入浴料)をもらい、脱衣所で客の着物や履物が盗まれたり、取り替わったりしないように銭湯の主人などが見張りをする一段高い場所だった。いまでは銭湯に番台はなくなってしまったが、古い銭湯で昔風な番台を発見することもある。

山東京伝(さんとうきょうでん) の黄表紙(きびょうし)『賢愚湊銭湯新話(けんぐいりこみせんとうしんわ)』(享和2年〈1802〉刊)は、江戸の銭湯での人間模様をスケッチし、 式亭三馬(しきていさんば) のヒット作『浮世風呂』(文化6~10年〈1809~13〉刊)に影響を与えた作品である。その『賢愚湊銭湯新話』は、大きな鏡餅が置かれた番台の絵からはじまる(図版参照)。正月の湯屋の風景である。

鏡餅の前の三方(さんぼう)には、客からの湯銭のお捻(ひね)りがうず高く積まれていて、すでに多くの客が訪れていることがわかる。おやじが火箸(ひばし)を差す手焙(てあぶり。火鉢)には、貸し糠袋(ぬかぶくろ)が掛けられ、番台の後ろには貸手拭が掛けられている。こういう貸出のシステムは、すでに江戸時代からあった。手に草履(ぞうり)をもった男が番台のおやじに「かぼちゃのような頭のじいさまが、履き違えていったということだ。裸足では帰られずこれは当惑千万」と困っている。落語「湯屋番」のオチのワンシーンでもある。

湯屋は湿度が高い場所だから、番台の鏡餅にもかびが生えやすかったろう。いまはエアコンがあるからそんな心配はないが、餅のかびを払いながら焼いて食べた昔を思い出す。

鏡餅などに生える菌類のことを「かび」と呼び、「かびる」と言っていたのは平安時代に遡る。「かびる」ことを「かびが生える」と一般的に言うが、 『日葡辞書』 によると「かびがつく」とも、「かびが寝る」とも呼んでいて、これは菌類のかびが、あたりに寝そべるように広がっている様子を表現したものであろう。江戸時代から「かびが生える」という言い方が一般的に使われるようになり、ほかには「かびがたかった」などとも表現している。漢字では「黴」と書くが、江戸時代の代表的な字典 『康煕(こうき)字典』には「黴」を「かび」とは読んでおらず、この当て字の歴史は案外浅く、化学や細菌類の研究が進歩して「黴菌(ばいきん)」と書くようになってからのようである。

さて、江戸の町内に一軒か二軒あった湯屋は、正月元旦から営業していた。「初湯」に入る老若男女が訪れてにぎわっていた。

正月三が日は、女湯では、板の間に茶釜を据えて大福茶(おおぶくちゃ)を振る舞い、男湯のほうは、男湯だけにあった二階で大福茶を振る舞った。そして、11日の鏡開きの日には、二階で鏡餅の入った雑煮や汁粉に舌鼓を打つ馴染(なじ)みの男の客もいた。

正月の三が日と七草(7日)、11日の鏡開きは、湯屋でも特別な日という意味の「紋日・物日(もんび・ものび)」であった。紋日・物日には、客は普段の湯銭に2文(もん)足した金をお捻りにして番台に置いた。寛政6年(1794)からは湯銭は10文となり、2文高い12文をお捻りにした。

正月16日は奉公人たちの 藪入(やぶいり) の日であったが、湯屋は休業にすることができず営業していて、「明日休」と書かれた木札が下げられていた。ただし、この日は「貰(もら)い湯」といって、すべての入浴料が湯屋の奉公人のボーナスになった。そして、その翌17日が湯屋の奉公人にとっての藪入りとなり、湯屋は休日になったのである。

▲正月の湯屋の番台には、鏡餅とお捻りを載せた三方が置かれている。山東京伝作『賢愚湊銭湯新話』(享和2年〈1802〉刊)より。

山東京伝…1761~1816。江戸後期の戯作者・浮世絵師。黄表紙・洒落本(しゃれぼん)の第一人者。

式亭三馬…1776~1822。江戸後期の戯作者・狂歌師。薬屋・化粧品店を生業とした。会話文で庶民の暮らしを活写した滑稽本(こっけいぼん)『浮世風呂』『浮世床』をはじめ多くの著作がある。

『日葡辞書』…イエズス会宣教師数名が編集し、慶長8年(1603)に刊行した日本語―ポルトガル語の辞書。翌年に補遺刊行。ポルトガル式のローマ字で見出しをつけているので、当時の発音がわかる。

『康煕字典』…中国の字書。清の康熙帝の勅命で編集され、康熙55年(1716)に成立。4万7035字を214部・画数順に分類配列して解説を加えたもの。以後の辞書の規範となっている。

藪入り…正月と盆の16日、あるいはその前後に、奉公人が主人から暇を貰って実家に帰ること。

七福神詣 「宝船絵」 「回文」

正月といえば初詣だが、今も各地で七福神詣が行われている。

最近では、七福神めぐりをするとご利益(りやく)があるうえに、七福神のキャラクターグッズも集められるとあって、外国からの観光客や若い女性たちの姿も多く見かけるようになった。

七福神とは、恵比寿(蛭子、えびす)・大黒天(だいこくてん)・毘沙門天(びしゃもんてん)・弁財天(べんざいてん)・布袋(ほてい)・福禄寿(ふくろくじゅ)・寿老人(じゅろうじん)の七人の福神(地方によって変わることもある)をまつる信仰である。これは、室町時代、中国の「竹林(ちくりん)の七賢人(しちけんじん)」にならい、あるいは仏教の経典の「七離即滅(しちりそくめつ)、七福即生(しちふくそくしょう)」にもとづくともいわれる。 中国では奇数は縁起のよい数字とされるが、特に「七」は珍重された。歌舞伎の名題も七字が多いのは、それに倣(なら)ったものである。

江戸庶民が「七」というと、音(おん)が同じなので質屋のことを言った。 質に入れることを、字体の「十」の下部分を曲げると「七」になることから、「曲げる」と言った。

江戸後期、商業資本主義の発達した 田沼時代になると、お金をたくさん儲けたいと夢みる町人たちが増え、一年の福運を祈って正月に七福神を参詣するようになる。江戸では、隅田川七福神、目黒七福神などが有名であった。

七福神詣のはじまりは、安永3年(1774)の夏、庶民が講中(こうじゅう、参詣の集団)を結び、小石川伝通院(でんづういん)の大黒天へ、その縁日の甲子(きのえね)の日に詣でたことだったようだ。ふだん気軽に外を歩けなかった江戸の女性たちも、講中ならば堂々と出歩くことができたのである。

これがさらに盛んになったのは、天明年間(1781~89)のことである。その流行にのって、七福神や七福神詣を趣向にした黄表紙(きびょうし)も多く作られた。図版は、七福神を七人の通人になぞらえた『通神多佳楽富年(つうじんたからぶね)』(天明2年刊)より。 大田南畝(おおたなんぽ)も、『返々目出度鯛春参(かえすがえすめでたいはるまいり)』(天明4年刊)で、深川八幡の恵比寿、上野不忍池(しのばずいけ)の弁財天、小石川伝通院の大黒天、麹町善国寺の毘沙門天などを回る七福神詣を描いている。

そして、文政年間(1818~29)以降、七福神詣は大流行して、江戸の人々の正月の一大レジャーとなった。各寺社では、縁起物の 宝船絵がさかんに配られた。この宝船絵には、回文(かいぶん、上から読んでも下から読んでも同じ文句)で、「ながきよのとおのねぶりのみなめざめなみのりぶねのおとのよきかな(永き世の遠の眠りのみな目ざめ波乗り船の音のよきかな)」といった歌などが書かれていて、これを正月二日、枕の下に入れて寝ると吉夢を見るといわれた。

▲七人の通神が毎日遊び暮らしている。あるとき、弁天に振られた毘沙門天が、腹いせに大黒らを酔わせて悪さをするが、その後仲直りをして、皆で再び 宝船に会したところ。右上の歌は、 回文「とおくただなずなになずなたたくおと(遠くただ薺に薺叩く音)」。薺は春の七草のひとつで、叩いて七草粥(ななくさがゆ)に入れる。(『通神多佳楽富年』)

田沼時代…田沼意次(おきつぐ)が十代将軍徳川家治(いえはる)の側用人(そばようにん)・老中(ろうじゅう)として活躍した明和4年(1767)~天明6年(1786)。商業経済が発達して新しい文化が起こった、江戸のバブル期ともいうべき時代。

大田南畝…1749~1823。江戸後期の狂歌師。幕臣。別号、蜀山人(しょくさんじん)、四方赤良(よものあから)。洒落本、黄表紙などの作者としても知られる。

| コンテンツのトップ |

次のページ 江戸ことば月ごよみ 2月 |