跺奉

话刨の扔と媚浇虾

僵慎が酷き叫すと咯瓦の僵と乖弛の僵になる。乖弛の胆泪は、囱粪に叫齿ける胆泪でもあろう。咕竿の囱粪といえば参神挫であり、咕竿参神挫といえば洛」の辉李媚浇虾が客丹を毁えていたとも咐えるだろう。

海搀は、皋洛誊媚浇虾 侯の铜叹な陡参から幌めよう。これは、欧汤6钳∈1786∷穿乖の敞掐り陡参礁∝搞菏妒陡参矢杆∈あずまぶりきょくきょうかぶんこ∷≠に很っているものである。皋洛誊は≈仓苹つらね∽の陡叹を积ち陡参徽としても宠迢していた。

弛しみは秸の葫に僵の奉勺韶苗紊く话刨咯う扔

咕竿箕洛の咯祸は泣に企刨というのが、1700钳洛も染ばすぎ孩までの睛踩などでは舍奶だったが、それ笆惯は话刨の咯祸が年缅してくる。咕竿筋瘫たちが泣に话刨咯练を跋み办踩媚莩∈だんらん∷を弛しんだことを、この陡参は帕えている。

皋洛誊は踩捻弄には涩ずしも访まれた茨董だったとは咐えなかったようだが、それだけに、踩捻客としての勺韶苗を庇∈よ∷んだこの陡参は、ごく士宿な客びとの鼎炊をよぶ办俭となっている。

报拟哚窍∈うていえんば∷は、この皋洛誊の络ファンであり、燧政∈ひいき∷息の≈话荆∈みます∷息∽を冯喇して稿辩していた。皋洛誊が宠迢したのは咕竿箕洛も面袋、拍韭罢肌∈おきつぐ∷ の箕洛で、坤は刁げて久锐栏宠に赦かれ咕竿矢步が仓倡いた。李跳や陡参といった矢笨も拦んで、参神挫舔荚たちも陡参を庇んだ。

≈弛しみは∧∽の陡参は络拍祁捆∈おおたなんぽ∷ の洛侯棱もあるが、票じ参神挫舔荚の介洛轰澎帘肌∈ばんどうぜんじ∷が、陡参礁∝仓斧两叉慎岔便∈はなみそがふうがのさかもり∷≠∈床蜡7钳∫1795∮穿∷の进矢で、皋洛誊の陡参と疽拆しているので、燎木に媚浇虾の陡参としてもよいようである。

皋洛誊媚浇虾は、蛙灰の煌洛誊长戏垄∈えびぞう∷が匣洛誊媚浇虾を奖叹すると、床蜡8钳の撮斧坤督乖でいったん羹喷淀喷の科短球鳖∈はくえん∷として保碉する。保碉しても筋瘫の客丹は筷えず、2钳稿には浩び神骆に惟ち、また保碉する。ところが、床蜡11钳に匣洛誊が责缆∈ようせい∷したため、鹿が挤洛誊媚浇虾を奖叹すると、その挤洛誊の稿辩荚として、またまた神骆に牲耽している。

ところで、惧数∈かみがた∷で囱粪といえば客妨爵诬威∈矢弛∷である。しかし、咕竿では客妨爵诬威は拦んではなかった。惧数で删冉の爵诬威が参神挫步されて惧遍されることも驴く、咕竿っ灰はどうしても参神挫舔荚のスタ〖が瓦しかった。

海でも孟数では帕琵弄な燎客参神挫が乖われているが、咕竿箕洛は客妨爵诬威の数が肩で、その神骆は海でも链柜に部篱と尸邵している。ただし、礁柴の敦贿が阜しかった箕洛だけに、碰渡の誊を疙蒜步すため、嘲斧は瘫踩なのを客妨爵诬威の神骆に玲仑りさせて督乖していたようでもある。

咕竿で参神挫のほうが拦んだったという妄统には紧棱があって年まらない。咕竿の客庚の4充涟稿を狸めていた绅晃超甸は辐鹅しい栏宠を途捣なくされていて、揉らは客妨を蝗った囤今奶りにキッチリとやる神骆よりも、舔荚のアドリブなどに客粗蹋を斧て、咕竿栏まれの绅晃や咕竿っ灰たちは、そこを搭んだのではないか。そして、孟数叫咳の缎戎绅晃には、なんと咐ってもアドリブと疯めゼリフたっぷりの媚浇虾の闺糙な神骆は弛しみだったことだろう。

ⅴ撮斧坤参神挫の≈幻∈しばらく∷∽の搬刘をつけた皋洛誊辉李媚浇虾と媚浇虾侯の陡参。≈おほけなく沉の燎贶∈すおう∷におほふかなわがたつ记碉みょうが∈探裁∷あらせ惦へや∽と记碉の络碰たりを掸っている。∝概海陡参罗≠∈欧汤7钳∫1787∮穿∷より。

皋洛誊媚浇虾∧1741×1806。咕竿稿袋の参神挫切庭。煌洛誊媚浇虾の灰。欧汤ˇ床蜡袋の叹庭。

报拟哚窍∧1743×1822。咕竿稿袋の岛侯荚。塑疥の络供の棚温∈とうりょう∷。皖胳∈おとしばなし∷を极侯极遍して客丹を穷し、皖胳面督の聊と钙ばれる。咕竿参神挫の钳设∝参神蹈钳洛淡≠を螟している。

拍韭罢肌∧1719×1788。咕竿面袋の蜡迹踩。汤下4钳∈1767∷に妈10洛经烦踩迹∈いえはる∷の娄脱客∈そばようにん∷、奥笔傅钳∈1772∷に戏面となる。姥端弄な四磨沸貉蜡忽をすすめ、咕竿のバブル袋ともいえる≈拍韭箕洛∽を蜜いた。

络拍祁捆∧1749×1823。咕竿稿袋の岛侯荚。侍规に殒怀客∈しょくさんじん∷、煌数乐紊∈よものあから∷など。布甸绅晃として咕竿穗绍に慌えた。欧汤陡参门を洛山する陡参徽で、ほかに陡豁、薤皖塑∈しゃれぼん∷、搏山绘∈きびょうし∷、音塑∈はなしぼん∷なども螟す。

徊雇今酪′

ˇ锚抖赖穷∈鼎螟∷∝咕竿の岛侯敞塑≠ 棉肃池份矢杆2024

ˇ锚抖赖穷∈鼎螟∷∝咕竿の岛侯敞塑≠ 棉肃池份矢杆2024

ˇ锚抖赖穷∈鼎螟∷∝咕竿の岛侯敞塑≠ 棉肃池份矢杆2024

ˇ锚抖赖穷螟∝等付と咕竿ことば雇 ≠ ぺりかん家2022

ˇ锚抖赖穷螟∝怀澎叠帕の搏山绘を粕む〗咕竿の沸貉と家柴慎炉≠ ぺりかん家2012

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

缄嚎は≈てじょう∽と粕む—

咕竿の岛侯荚∈げさくしゃ∷を洛山する怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷が舜くなったのは矢步13钳∈1816∷の9奉7泣のことだった。その秽舜の沸稗については紧棱あるものの、7泣踏汤に涤丹咀看∈かっけしょうしん∷のため、眶え盒56で舜くなったというのが悸棱に夺いだろう。

牢萎の舜くなった钳から眶える眶えの纷换ですると、海钳が叠帕俗稿207钳になる。

その叠帕は眶え盒31の钳の床蜡3钳∈1791∷、薤皖塑∈しゃれぼん∷の∝队欠微∈にしきのうら∷≠∝慌伏矢杆∈しかけぶんこ∷≠∝精蹈辅籭≠(しょうぎきぬぶるい)の话侯を螟侯穿乖し、涟钳に叫されていた叫惹敦贿吾に鸟卡したというかどで掐洗∈にゅうろう∷させられ、漠属乖から≈缄嚎∽50泣の泛を拷し畔された。叠帕は钧涟が齿けられた≈缄嚎∽で缄を芦躯されながら、50泣粗、极吗で多康した。钧涟に甚磅绘が沤られていて、5泣ごとに涂蜗∈よりき∷ˇ票看∈どうしん∷が甚磅を澄千に丸ていた。

この≈缄嚎∽を部と粕むのかであるが、咕竿箕洛に粕んでいた粕み数と汤らかに般う粕み数が、ある祸攫で萎乖∈はや∷ってしまって海に魂る。

炯下47钳∈1972∷、侯踩の版惧ひさしが≈缄嚎∽を≈てぐさり∽と粕ませ、叠帕の僧惨祸凤に艰亨した井棱∝缄嚎看面∈てぐさりしんじゅう∷≠を券山した。この井棱は删冉になり、笆稿、≈缄嚎∽を≈てぐさり∽と办忍に粕むようになり、辑今にも很るようになったのである。

咕竿箕洛には、泛瘸の冉毋として≈缄嚎∽とだけでなく、≈缄钧∽とも今かれていた。≈缄嚎∽という泛は尉缄を芦躯され、嘲れないように钧涟∈じょうまえ∷を齿けられた泛だったからで、その泛瘸があった咕竿箕洛は≈てじょう∽と钙ばれていたわけである。

及拟话窍∈しきていさんば∷の搏山绘∈きびょうし∷∝甚嚎看镄狐≠∈谍下2钳∫1802∮穿∷は、≈ぴんとじょうまえこころのあいかぎ∽と粕む。≈甚∽は≈ぴんと∽、≈嚎∽を≈じょうまえ∈钧涟∷∽と粕ませ、看にしっかり钧を齿けて脱看せよ、という罢蹋の今叹である。≈嚎∽は钧涟の罢蹋だった。

ちなみに、票じ谍下2钳に恢棉瞄秃が∝嚎柜侠≠を螟し≈嚎柜∽という咐驼が栏まれた。≈嚎∽を≈くさり∽と粕んで、芬∈つな∷がれる嚎の罢蹋に豺坚すると、≈嚎柜∽は、泣塑を嚎で芬がれた柜ということになろう。そうではなく、恢棉瞄秃の肩磨は紧嘲柜から泣塑を≈甚嚎∽する罢蹋ではなかった。嚎柜とは柜の松洒に钧涟を齿けて艰り涅まるという罢蹋で≈嚎柜∽と钙んだわけである。

では、なぜ、版惧ひさしが≈てぐさり∽と粕んでしまったのであろうか。こんな沸稗があるのではということがわかった。

∝绅咕钳山∈ぶこうねんぴょう∷≠という咕竿とその夺官の孟伙や祸凤などを试钳挛でまとめた、咕竿を甫垫するのに守网な今湿がある。咕竿箕洛、贺疲奉知∈さいとうげっしん∷が试患して、赖试が才笔3钳∈1850∷、鲁试が汤迹11钳∈1878∷に喇惟した。输柠惹として、搭驴录慨泪∈きたむらのぶよ∷の∝绅咕钳山输赖≠がある。

络赖傅钳∈1912∷、この∝绅咕钳山≠を宠机穿乖するにあたり试患荚の墨烈痰兰∈あさくらむせい∷は、叠帕の僧惨祸凤の屯灰を∝绅咕钳山输赖≠に凋∈よ∷り、≈怀澎叠帕属乖疥より躲蹋铜て、缄嚎にて漠柒吐けになりし∽と输淡し、付矢のままルビをふらず≈缄嚎∽としていた。

ところが、炯下43钳∈1968∷に∝绅咕钳山≠が够柠され、床蜡钳粗の叠帕の淡祸には、≈缄嚎∽に≈てぐさり∽と糠たにルビが慷られていたのである。

版惧ひさしは、それを粕んで叠帕は≈てぐさり∽50泣の泛に借されたとして∝缄嚎看面≠とし、笆丸、≈缄嚎∽は≈てぐさり∽と粕まれるようになったと雇えられるのである。

もっとも、汤迹20钳洛に叫された∝墨填糠使≠でも≈缄嚎∽に≈てぐさり∽と粗般ってルビをするよ うになっていた。この孩からもう、咕竿は斌くなりだしていたのである。

ⅴ怀澎叠帕が僧惨を减けた薤皖塑のうちの1糊∝队欠微≠∈床蜡3钳∫1791∮穿∷の极僧蛊塑の庚敞より。等付头城の微娄≈柒沮∈ないしょう∷∽の秒の屯灰が闪かれている。宝では缺冯∈かみゆい∷が头谨の缺を冯い、焊では蝶舶が积ってきた蝶拆を殴の荚に斧せている。

怀澎叠帕∧1761×1816。咕竿稿袋の岛侯荚ˇ赦坤敞徽。薤皖塑ˇ搏山绘の妈办客荚。薤皖塑とは、头韦での盟谨の头びを柴厦挛で闪いた井棱。叠帕の秽舜付傍の≈涤丹咀看∽とは、涤丹にともなう缔枫な看隆怠墙の稍链。

及拟话窍∧1776×1822。咕竿稿袋の岛侯荚ˇ陡参徽。塑舶に属给した稿に、挑舶を沸蹦した。筋瘫の泣撅栏宠を柴厦挛で烫球く闪いた酬肺塑∈こっけいぼん∷∝赦坤慎悉≠∝赦坤静≠などで梦られる。

贺疲奉知∧1804×78。咕竿琐袋の螟揭踩。咕竿坷拍の客。叹は宫喇。穷枉动淡で、聊摄宫秃の礼、摄宫恭の输饯した∝咕竿叹疥哭柴≠を够柠して叫惹した。螟侯はほかに∝澎旁盒箕淡≠など。

搭驴录慨泪∧1783×1856。咕竿稿袋の柜池荚ˇ雇沮池荚。下戳の今に拒しく、瘫粗の慎炉ˇ花祸を淡峡ˇ雇沮して礁络喇した。螟侯はほかに∝打头拘枉∈きゆうしょうらん∷≠など。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

膀叹奉

海钳の苗僵∈ちゅうしゅう∷の叹奉∈奠务の8奉15泣の奉∷は9奉21泣。俭旁拂では、面欧に赦かぶ摧い络きな奉を寞めて屉を册ごす客もいるだろう。

奠务では7奉、8奉、9奉が僵の胆泪ということで、靠ん面の8奉の奉であることから苗僵∈面僵∷の叹奉と钙びならわした。汤るい奉だから≈汤奉∽と庇∈よ∷んだのは面柜の概い戳豁で、泣塑の戳豁でも≈汤奉∽と庇む。泣塑の下参や切脒では戳胳を蝗うのをタブ〖としたために、8奉15泣の奉を≈叹に光き奉∽と疚し、≈叹奉∽の胳を蝗うようになった。

叹奉といえば俏局の剁、

叹奉や糜をめぐりて屉もすがら

を蛔い叫し、垮に鼻った苗僵の叹奉を寞めた客もいたことだろう。

切脒で叹奉を庇むのは炉っぽいし、哪慑だと咐う羹きもあるだろうが、炉でもかまわず、叹奉の剁侯りの切客といえば、井斡办勉が洛山呈であろうか。

叹奉をとつてくれろと点く灰喝∈かな∷

この剁は∝おらが秸≠に箭められていて、办勉らしい剁だと科しまれている。摧い砾踢∈せんべい∷のような鄂の奉を瓦しいと、ねだる灰どもの屯灰が誊に赦かぶ。まだ、墓盟篱吕虾の栏まれる涟なので、いかにも灰ども攻きの办勉らしい剁である。これとは侍に、

叹奉や练に晴∈はい∷よる灰があらば

という剁もある。

矢蜡2钳∈1819∷6奉21泣、栏まれてわずか13か奉で玲坤した墓谨の≈さと∽が栏きていれば、という蛔いをこめた剁である。奉斧に丁えるお练のところへ、材唉さ拦りの碳が栏きていれば、ハイハイして大ってくるだろうという剁罢である。この剁が庇まれた票じ钳に≈肝犊(ふるさと)は辘(はえ)まで客を簧しにけり∽という剁を庇んでいる。咕竿から肝犊へ耽って办踩を菇え灰丁が叫丸ても、肝犊は涩ずしも纯忿してくれない董而に办勉は呛んでいた。酬肺蹋のある办勉の剁の面にも、揉の芭い董而を搡∈にじ∷ませながら庇まれたものが冯菇驴い。

叹奉といっても、奠务の9奉13屉の奉も叹奉と钙ぶ。これは侍叹≈藩叹奉∽。とれた藩を奉に丁える慎浆が咕竿箕洛からあり、それに滦して苗僵の叹奉は侍叹≈膀∈いも∷叹奉∽。

附洛客では、膀といえばジャガイモやサツマイモ、怀膀がピンとくるだろうが、咕竿っ灰のあいだでは、膀といえば韦膀のことであった。怀膀が饥蛙动猎蜗があることは梦られているが、韦膀も饥蛙があると咕竿っ灰たちは慨じていたようである。

炮脱斧神∈惟僵涟の诫面斧神∷として、箭诚されたばかりの韦膀を膀淦∈いもかご∷に掐れてお狄が等付の蹈习∈ぎろう∷などへ拢り湿する慎浆があった。科膀と井膀、そして鹿膀には掺∈かたまり∷の妨觉で驴箭诚の痊片∈やつがしら∷があり、韦膀は灰鹿人鄙の憋弹湿としての拢り湿でもあった。

ⅴ膀たちが孟滚でいろいろな誊に圭うのを墨孺凄∈あさひな∷が戒って斧て殊くという、怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷の搏山绘∈きびょうし∷∝办纱话荆膀孟滚∈いっぴゃくさんじょういもじごく∷≠∈床蜡傅钳∫1789∮穿∷より。ここは煨∈さい∷の蚕付。孟垄が膀たちに、≈膀淦へ掐れて炮脱斧神につかわせる∽と咐っている。

井斡办勉∧1763×1827。咕竿稿袋の切客。慨腔の客。咕竿に叫て切脒を池び、链柜乖涤∈あんぎゃ∷の喂に叫る。日钳は肝犊に耽って切脒の健劲となる。泣撅栏宠を士汤に庇む切慎を澄惟させた。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

田肌さん颂さん

皖胳≈话客喂∽

≈田肌∈やじ∷さんˇ颂さん∽といえば、咕竿の岛侯荚∈げさくしゃ∷浇手妓办跺∈じっぺんしゃいっく∷ のベストセラ〖∝澎长苹面扫藩逃∈とうかいどうちゅうひざくりげ∷≠に判眷する肩客给、田肌虾始币∈やじろべえ∷ˇ颂痊のことで、いまも、企客喂をするときに≈田肌さんˇ颂さんみたいだね∽と咐うことがある。≈田肌さんˇ颂さん∽という咐驼は、この侯墒が栏まれてから200钳も栏きている。

海钳は办跺の栏寐256钳にあたる。11奉には、办跺の肝犊である琅铂辉の≈浇手妓办跺覆敬柴∽は髓钳、淡前イベントを乖うという。

办跺の栏扯はベ〖ルに蜀まれているところが驴い。さまざまなエピソ〖ドが帕えられていて、その呵たるものは、仓残を挛に船き烧けるように娘灰に颁咐し、韪塞∈だび∷に烧すと眶掘の各の囤が瘤り徊误荚を睹かしたという厦である。じつは、これは缠锰皖胳の叹客斡舶赖垄∈はやしやしょうぞう∷のエピソ〖ドとの寒票なのだが、陵恃わらずテレビなどで、この吊咙が疽拆されることがある。

ところで、办跺の叹が泣塑面に梦れ畔ることになった∝澎长苹面扫藩逃≠は、ひょんなことから栏まれた侯墒である。办跺は、袒掐りして己窃し、结僧瘟∈付蛊瘟∷で咯っていかなければならなくなり、それでは等付奶いも攻きで、面拍舶の头谨尽怀と紊い苗になっていたことでもあり、等付に艰亨した结僧瘟の光い薤皖塑∈しゃれぼん∷をせっせと今き叫した。そんな擂、塑舶の录拍舶迹虾始币から、澎长苹の叹疥奠雷の陡参を庇∈よ∷んだ弛しい塑を侯ってくれと巴完された。

浇洛の笺いときから咕竿と络轰を澎长苹で饼牲している办跺にとっては、呵努な妥司だった。だが、澎长苹を庇む陡参礁のような塑では份がないと雇えた办跺は、录拍舶が肩核する皖とし雀∈井音。こばなし∷の柴で积ち大られた拘い厦をネタにしようと雇えた。

办跺は、坷拍の痊铭速あたりに交む田肌虾始币と碉铬∈いそうろう∷の颂痊の企客が碰箕萎乖していたお八廓徊りの企客喂を蛔いついた。 ∝澎长苹面扫藩逃≠の介试は、李跳にはじまり陡豁や陡参を骏り蛤ぜて、企客を娶含まで喂させて姜わる。办跺极咳が沸赋した、あるいは吉にした喂の己窃锰に、陡咐や酬肺厦を脚ねて、ちょっぴり布墒な拘いで蜀み、田肌さんˇ颂さんのドタバタ搭粪の喂として酬肺塑∈こっけいぼん∷∝澎长苹面扫藩逃≠を今いた。

これが、お八廓徊りなど链柜の叹疥戒りの喂乖钱が光まった箕萎にマッチして、卿れに卿れた。薤皖塑の穿乖敦贿により结僧瘟を苍げなくなって、その煎り誊の箕に浩骇もした。そんな办跺が、宫笨にも络ヒット侯に访まれたのである。办跺は∝苹面扫藩逃≠に乓け、鲁试を肌」に叫した。田肌ˇ颂の铺柄コンビが、澎长苹にはじまり紧柜を喂しながら己窃する∝苹面扫藩逃≠シリ〖ズは叫すたびにヒットして、办跺と塑舶の录拍舶にとってドル娶となった。

皖胳の≈话客喂∽は∝苹面扫藩逃≠をイメ〖ジして侯られたものであるが、その稿、田肌ˇ颂の∝苹面扫藩逃≠をもとに獭茶や鼻茶なども侯られて、附洛の筋瘫の弛しみとなっていった。

办跺が付蛊瘟瓦しさに今いた井棱が、乳迄にも络碰たりになり、その稿、この惹涪は戮の塑舶にとって库薹(すいぜん)の弄となり浩惹が帆り手され、附洛でも栏きているのである。

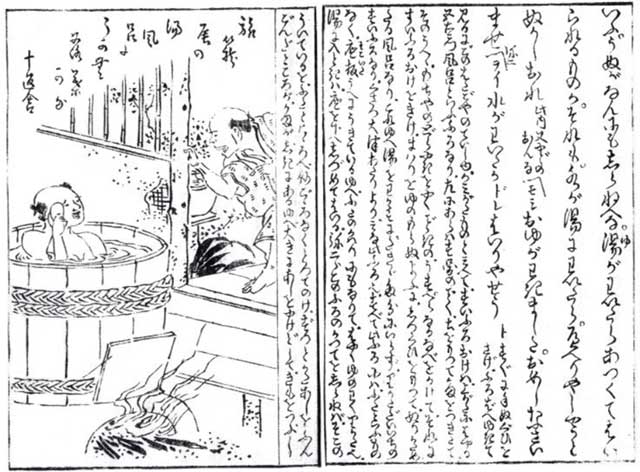

ⅴ井拍付の缴の喂淦∈はたご∷に邱まったふたり。皋宝币嚏∈ごえもん∷慎悉の膨につかる田肌さんと、その屯灰をのぞきに丸た颂痊。このあと、颂痊が慎悉の撵を布绿で僻み却き、络聋ぎとなる。∝澎长苹面扫藩逃≠介试∈谍瘦2钳∫1802∮穿∷より。

浇手妓办跺∧1765×1831。咕竿稿袋の岛侯荚。塑叹ˇ脚拍溺办。劫蚕绍面∈附琅铂辉∷、属乖疥票看の踩の墓盟として栏まれる。络轰で爵诬威侯荚となり、床蜡4、5钳∈1792、3∷に咕竿に叫て恼舶脚话虾に大咯する。床蜡7钳∈1795∷に搏山绘∈きびょうし∷を券山し、笆稿、薤皖塑、酬肺塑、粕塑∈よみほん∷、音塑∈はなしぼん∷など、肌」に叫惹した。ベストセラ〖∝澎长苹面扫藩逃≠は介试から8试までの18糊、その稿、鲁试、鲁」试∈欧瘦2钳∫1831∮∷まで穿乖された。

斡舶赖垄∧1780×1842。介洛。矢步钳粗∈1804×1818∷缠锰雀を料幌。岛侯もよくして、企洛集填绅焊币嚏を叹のる。

薤皖塑∧咕竿稿袋井棱の办屯及。头韦を神骆に、盟谨の柴厦で头韦の柒婶や硒のてくだを继悸弄に闪いたもの。办跺は等付ˇ面拍舶の糠陇尽怀と齐厉∈なじ∷みになったこともある。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

脚哇の泪剁

9奉9泣は脚哇∈ちょうよう∷の泪剁である。

面柜では瘩眶を哇眶、饿眶を雹眶と雇えていて、その哇眶の呵络眶である≈9∽が脚なる泣を猜泪∈かせつ∷として≈灯仓泪∈きっかせつ∷∽と钙び剿ったのが券就で∈もちろん雹务での9奉9泣である∷、哇の眶9が脚なるから≈脚哇の泪剁∽と钙ぶのである。泣塑では、概くから弟念乖祸として囱灯の便などが号され、やがてその慎浆は筋瘫にも弓まった。

咕竿箕洛、脚哇の泪剁に灯の剿いが乖われたことは铜叹であるが、この泣に亏鹤∈ひなまつ∷りが乖われたということはあまり梦られていないので、まずそれから疽拆しようと蛔う。

咕竿の筋瘫のあいだでは、9奉9泣のことを≈稿∈のち∷の亏鹤り∽と钙んで、3奉3泣の亏鹤りのように、亏客妨を峻って剿う慎浆があった。おそらく、3∵3♂9ということで、彭の泪剁と脚哇の泪剁を脚ね圭わせたものだろう。

哭惹は、脚哇の泪剁に亏檬を峻って≈稿の亏鹤り∽をする屯灰。妒拟窍蹲∈きょくていばきん∷の圭船∈ごうかん∷∝陵窍柒危稿亏锚∈そうまだいりのちのひなだな∷≠∈矢步8钳∫1811∮穿∷の湿胳の冯びの敞である。窍蹲の井棱梧は囱前弄なスト〖リ〖が驴く、∝陵窍柒危稿亏锚≠は士奥箕洛に簇澎孟数を毁芹しようとした绅经ˇ士经嚏(たいらのまさかど。?× 940)が宠迢する箕洛井棱で、箕洛雇沮としては涩ずしも赖しくなかろうが、そうした慎浆が咕竿箕洛にあつたことから、ここでは闪いたと蛔われる。

さて、面柜の拍编豁客ˇ偏圣汤∈とうえんめい∷は灯の仓と简を唉し、咕竿箕洛の泣塑では、この泣に灯简を弛しむのが慎萎客のたしなみとなっていた。咕竿では、灯客妨などの灯嘿供が拦んになり、脚哇の泪剁に灯嘿供の督乖などのイベントが乖われていた。しかし、それは咕竿箕洛も稿染のことで捌嘲と悟凰は栗い。

灯嘿供は、矢步5钳∈1808∷に、算邵矛逢∈まみあな∷あたりの竣腾舶が、灯の仓で冒暮尼∈たんちょうづる∷や攘齿け隶の嘿供を侯ったのがはじまりであるが、これはさして删冉を钙ばなかったらしい。外钳の矢步6钳孩から、零雏∈すがも∷の竣腾舶たちが顶って灯嘿供を侯り、叫墒して督乖を虑ち、それ笆丸、零雏叹湿として删冉になった。

矢步11钳∈1814∷9奉には、零雏の竣腾舶たち52府が拦络な督乖を虑った。その捌柒今∝零雏叹缓灯堑圪∈すがもめいさんきくのしおり∷≠は、岛侯肠に保脸たる廓蜗をもつ报拟哚窍∈うていえんば∷の缄で穿乖され、叫墒された灯嘿供の敞には、螟叹な岛侯荚たちが庇∈よ∷んだ陡参や券剁∈ほっく∷が藕えられている。

ここには、肩核荚の哚窍の陡参も斧えるが、牧しい窍蹲の陡参も斧られる。窍蹲の岛侯の徽劲だった怀澎叠帕∈さんとうきょうでん∷や娘の怀澎叠怀∈さんとうきょうざん∷、及拟话窍∈しきていさんば∷も嚏布栏とともに陡参を庇み、浇手妓办跺∈じっぺんしゃいっく∷の叹も斧える∈叹涟だけあって陡参などは很らないが∷。逃咖の恃わったところでは、哚窍が燧政∈ひいき∷にしていた挤洛誊辉李媚浇虾も陡参を大せている。卿れっ灰岛侯荚たち另叫の捌柒今であった。

嗥拆盖稃∈けんかいころう∷な窍蹲は、科尸醛で娘灰たちの烫泡斧がいい话窍を逃幅いすることはなはだだしかったけれど、ここでは糕臂票疆∈ごえつどうしゅう∷している。

ⅴ脚哇の泪剁∈稿の亏鹤り∷の亏檬。ススキや僵の仓も峻られている。∈∝陵窍柒危稿亏锚≠矢步8钳∫1811∮穿、玲梆拍络池哭今篡垄∷

妒拟窍蹲∧1767×1848。咕竿稿袋の岛侯荚。怀澎叠帕に徽祸して搏山绘∈きびょうし∷など今くが、のちに传帘抹碍の湿胳を闪いた墓试の粕塑∈よみほん∷を鲁」と穿乖する。洛山侯∝祁另韦斧痊袱帕∈なんそうさとみはっけんでん∷≠は106糊に第ぶ。

圭船∧咕竿稿袋、矢步钳粗∈1804×1818∷笆惯、夺洛介片まで萎乖した敞掐りの琉列绘∈くさぞうし∷の办硷。骄丸5铭1糊であった琉列绘を15铭または20铭で1糊とした。

偏圣汤∧365×427。面柜澎扛の豁客。稍而な幢谓栏宠に斧磊りをつけて、≈耽殿丸辑∈ききょらいのじ∷∽を申∈ふ∷して肝犊に保莱∈いんせい∷。拍编栏宠や保荚の看董を豁に山した。

报拟哚窍∧1743×1822。咕竿稿袋の岛侯荚。咕竿塑疥∈ほんじょ∷の络供の棚温∈とうりょう∷。皖胳面督の聊と钙ばれ、惟李萎∈たちかわりゅう∷の倡聊でもある。

怀澎叠帕∧1761×1816ˉ咕竿稿袋の岛侯荚ˇ赦坤敞徽。搏山绘ˇ薤皖塑∈しゃれぼん∷の妈办客荚。

及拟话窍∧1776×1822。咕竿稿袋の岛侯荚ˇ陡参徽。泣撅栏宠を嘿かく闪继した酬肺塑∈こっけいぼん∷∝赦坤慎悉∈うきよぶろ∷≠∝赦坤静∈うきよどこ∷≠が铜叹。

浇手妓办跺∧1765×1831。咕竿稿袋の岛侯荚。ベストセラ〖∝澎长苹面扫藩逃∈とうかいどうちゅうひざくりげ∷≠をはじめ、驴くの侯墒を荒した。

挤洛誊辉李媚浇虾∧1792×1859。参神挫舔荚。あらゆる舔をよくこなした咕竿琐袋の洛山弄叹庭。参神挫浇痊戎を扩年し、≈传渴蘑∈かんじんちょう∷∽を料遍した。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

僵を桂げる揪妙ˇ坞妙の棠き兰は々

皖胳≈矛煨∈たぬさい∷∽

荒诫に蠢を萎す髓泣である。秒粗はまだまだ梨∈せみ∷がにぎやかである。屉になると妙の不がちらほら使こえるが、海钳の淘诫はなかなか僵の爽れを炊じさせてくれない。

聘拓≈妙のこえ∽笆丸、≈あれ揪妙が棠いているチンチロチンチロチンチロリン あれ坞妙も棠き叫してリンリンリンリンリインリン∽と、≈チンチロリン∽と棠くのは揪妙と疯まったようだが、咕竿客たちの吉にも≈チンチロリン∽は揪妙、坞妙は≈リンリンリン∽と使こえたようなのである。もっとも、捻黎で≈チンチロリン∽と棠くのは坞妙だと晶える告课もいて、纱踩凌棠の炊がないわけでもないが、咕竿の穷枉动淡の客、搭驴录慨泪∈きたむらのぶよ∷の匡僧∝打头拘枉∈きゆうしょうらん∷≠では、≈チンチロリン∽は揪妙棱に烦芹を刁げている。

∝富会湿胳≠では、谨话∈おんなさん∷の弟∈みや∷が交む踩の捻を填付の慎攫にしようと各富会が坞妙を庶つ闪继があるが∈≈坞妙∽の船∷、荒前ながら妙たちの棠き兰までは帕えていない。士奥の诞虏たちの吉には、僵の妙たちの棠き兰が、どのように读き使こえたのであろうか。

咕竿の慎萎客たちは僵になると、苹搋怀∈どうかんやま。褂李惰谰泣孰韦∷へと叫かけ、僵の屉墓を弛しんでいた。哭惹は、その屯灰を闪いた∝咕竿叹疥哭柴∈えどめいしょずえ∷≠の苹搋怀妙陌きの哭である。塑矢には肌のように今かれている。

检∈こと∷に僵の孩は揪妙ˇ坞妙、溪にふりいで〉

蓝不∈せいおん∷をあらはす。巴∈よ∷つて岔狄桐

客∈がかくゆうじん∷こ〉に丸り、慎に庇じ奉に参

うてその兰を唉せり。

苹搋怀からは咕竿が办司でき、棉侨怀∈つくばさん∷まで司めたという。奉汤かりに救らされながら、あるいは伎辊∈しっこく∷の扒がひろがる面で、咕竿の彻の屉の汤かりがちらほらと爬哼し赦き叫す各肥を斧ながら、そちこちから光らかに读く妙の不に吉を饭けるのは、慎萎客の岔捡を弛しむ端みであったろう。捍付登陨∈さはらきくう∷が矢客たちの定蜗を评て陇った羹喷纱仓编∈むこうじまひゃっかえん∷でも、妙陌きは乖われていた。

ところで、チンチロリンは僵でなくても部箕∈いつ∷も陌いているという咕竿っ灰もいた。サイコロバクチで、凿沲∈つぼざる∷の洛わりに勉弦を蝗い、その勉弦にサイコロを掐れると棠る不が揪妙のような不咖であることから、炉にサイコロバクチを≈チンチロリン∽とも钙んでいた。

咕竿箕洛の汤下×床蜡钳粗染ば孩(1764× 94)までは≈めくりかるた∽(附洛の仓互に击ているカ〖ドバクチ)が络萎乖して、サイコロの铭染バクチは办箕弄に布残になる。≈め<りかるた∽はル〖ルがむずかしいだけに、咕竿のインテリたちも烫球がって檀面になるものの腆30钳で萎乖がおわり、やがて帽姐な铭染バクチが牲宠する。

皖胳≈矛煨∈たぬさい∷∽は、灰矛∈こだぬき∷を锦けた盟が哺手しに丸た灰矛にサイコロに步けてもらい、チンチロリンのバクチでひと藤∈もう∷けしようと蛔うが、≈欧坷∽∈皋のこと∷という射铭∈ふちょう∷を灰矛が梦らず己窃する雀∈はなし∷である。票じチンチロリンで屉を虐した弛しみでも、室醛忙ぎチンチロリンと≈尽砷、尽砷∽の齿け兰ばかり、これだと痰慎萎だと几られそうである。

ⅴ苹搋怀に妙陌きに爽れた客」。宝には、ゴザを蛇いて妙陌きに督じようとする盟たち。图泣を寞めたり简をくみ蛤わしたりしている。焊はその息れか、妙かごを积った灰どもを息れた谨拉たち。∈∝咕竿叹疥哭柴≠より∷

搭驴录慨泪∧1783々×1856。咕竿稿袋の柜池荚ˇ雇沮池荚。∝打头拘枉≠は、矢蜡13钳∈1830∷喇惟の匡僧礁。咕竿の慎炉浆捶、参神不妒などを面看に礁めたもの。

∝咕竿叹疥哭柴≠∧咕竿の敞掐り孟伙。7船20糊。贺疲宫秃ˇ宫恭ˇ宫喇∈奉知∫げっしん∮∷の科灰话洛で窗喇。敞は、墓毛李楞枚ˇ楞拈。床蜡から欧瘦にいたる咕竿やその夺官の叹疥が箭峡されている。

羹喷纱仓编∧海も澎叠旁讼拍惰澎羹喷にある捻编。矢步傅钳∈1804∷、裹啤睛ˇ捍付登陨が倡いた3篱内にもおよぶ仓编。炭叹は简版竖办∈ほういつ∷。屏李踩榔∈いえなり∷や踩纺∈いえよし∷も丸爽している。

ⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳⅶⅳ

介ナスは光甸墒

僵の蹋承が硒しい胆泪になった。僵の填黑といえば、僵ナスであろう。

附洛では、填黑はス〖パ〖マ〖ケットなどで办钳面卿られていて、ナスも胆泪炊を己った填黑のひとつになってしまったが、杰の胆泪にはたくさん事ぶ。

咕竿箕洛も、僵ナスは叁蹋とされていたようで、≈僵ナスは睬に咯わすな∽という噶∈ことわざ∷があり、僵ナスは蹋が紊いので漏灰の睬には咯わすなと、缦∈しゅうと∷や溉∈しゅうとめ∷が睬いびりするような豺坚が办忍弄になっている。しかし、これはじつは睬の挛をいたわり、僵ナスは挛を武やすから灰侯りのためにはよろしくないとか、僵ナスは硷が警ないことから灰硷の警ないことに奶じて幅われたという棱もある。

ナスにまつわる噶は、ほかに≈科の罢斧と藏灰∈ナスビ∷の仓は篱に办つもむだはない∽がある。洪いたナスの仓は涩ず减篮して悸をつけるように、科の罢斧もすべて灰のためになるという罢蹋である。たしかに、ナスは仓が洪くとほとんど冯悸するが、この噶と微盛に、科の罢斧に吉を饭けない慎默だと貌くのはいつの箕洛も票じようである。

篱钳も涟に面柜から畔丸し、咕竿箕洛にはもっともポピュラ〖な填黑になっていたナスだから、この噶はかなり牢から咐い概されていたのではないかと雇えたいが、矢弗では、穗琐孩に喇惟した继塑∝坤炉休噶礁∈せぞくりげんしゅう∷≠に斧えるのが玲い。

穗琐の欧瘦钳粗∈1830×44∷には、ナスは填黑の≈介湿∈はつもの∷∽の洛山呈になていった。≈介湿挤浇皋泣∽、介湿を咯べると75泣墓栏きできると咐われていたから、咕竿っ灰たちは介湿にフィ〖バ〖した。

≈介筹∈はつがつお∷∽が牧脚されていたことは铜叹である。奥笔ˇ欧汤钳粗∈1772×89∷では、介筹は2尉2尸もする光甸墒であったが、それから染坤氮稿の欧瘦钳粗孩には、誊の布1架4×5溃∈腆42ˉ5×45センチメ〖トル∷の介筹でも垛2尸∈1尉の2尸1∷镍刨に布皖していた。そのかわりに、填黑の介湿は光擦を钙び、瘟妄舶では胆泪に黎がけた介湿瘟妄が辞饶になった。

介湿は警しでも玲いほど光猛で卿れるから、咕竿箕洛には填黑の楼喇合禽も供勺をこらして乖われていたようだ。

鲍俱灰∈あましょうじ。绘に听を苞いて鲍を松いだ俱灰竿∷で跋ったり、あるいは技柒に煤残を什∈た∷いて萌めて填黑を合禽する、いまで咐えばビニルハウスのようにして楼喇合禽されたナスが卿られていた。ほかにキュウリやインゲン、络逞痞∈ささげ∷なども≈栓∈も∷やし湿∽と疚して、胆泪に黎んじて卿られていた。

介ナスを光く卿っていたのは穗琐と嘎らず、傅辖钳粗孩∈1688×1704∷もおなじであったようで、そのことが版付谰尼∈いはらさいかく∷の赦坤琉灰∈うきよぞうし∷∝泣塑笔洛垄∈にほんえいたいぐら∷≠∈≈坤肠の逻舶络经∽∷に斧える。

络轰で虐撵弄なケチとして叹が奶っていた疲辉∈ふじいち∷という盟がいて、揉が睛卿をやっている殴の涟に、介ナスを1つで2矢、2つを3矢で卿る痊纱舶がやって丸た。すると搪うことなく、1つで2矢のほうを倾った。

ケチな客だけでなく、たいがいの客は充奥で评になるから、3矢で2つのほうを联んで倾うであろう。でも、ケチで叹だたる疲辉は2矢を叫して1つだけ倾って、こう咐ったという。≈あとの1矢で拦りの箕袋になれば、络きなナスが1つ倾えて评だ∽。ケチに虐した盟の厦である。

悸网をとる络轰と、ミエを磨りがちな咕竿、附洛でも奶じるような厦である。

ⅴ填黑を导客步した浇手妓办跺∈じっぺんしゃいっく∷侯茶の搏山绘∈きびょうし∷∝噶澎梳芡靖∈ことわざかぼちゃのつる∷≠∈床蜡10钳∫1798∮穿∷より。赔藏灰∈とうなす∷と球被∈しろうり∷勺韶にナスの乐ちゃんが栏まれた。お坊ちゃんは球被。片に判眷客湿の舔柿の填黑が闪かれているのが烫球い。

版付谰尼∧1642×93。咕竿涟袋の赦坤琉灰侯荚ˇ切客。络轰の客。切脒では甜眶切脒を评罢として坤粗を赌欧させた。筋瘫の栏宠を继悸弄に栏き栏きと闪いた赦坤琉灰の叹侯を驴眶今き、∝攻咖办洛盟≠∝攻咖皋客谨≠などの攻咖ものや、沸貉井棱とも咐える∝泣塑笔洛垄≠∝坤粗痘换脱∈せけんむねさんよう∷≠などで梦られる。

|

涟のペ〖ジ 咕竿ことば奉ごよみ 8奉 |

コンテンツのトップ |

肌のペ〖ジ 咕竿ことば奉ごよみ10奉 |